T:001「バー・マイロード」

静(しず)かなジャズが流(なが)れるバーの店内(てんない)。初老(しょろう)のマスターとアルバイトの孫娘(まごむすめ)が働(はたら)いていた。ほとんどが常連(じょうれん)の客(きゃく)ばかりで、落(お)ち着(つ)ける雰囲気(ふんいき)のある、隠(かく)れ家(が)のような店(みせ)である。

今日(きょう)は暇(ひま)なようで、孫娘(まごむすめ)の真奈(まな)がカウンターの隅(すみ)の席(せき)に座(すわ)って、分厚(ぶあつ)い本(ほん)を読(よ)んでいた。マスターは最後(さいご)の客(きゃく)にウーロン茶(ちゃ)を出(だ)すと、

「そろそろ、店仕舞(みせじま)いにしようか」と孫娘(まごむすめ)に声(こえ)をかけた。

「はーい。じゃあ、表(おもて)の看板(かんばん)、片付(かたづ)けてくるねぇ」真奈(まな)はそう言(い)うと外(そと)へ出(で)ていった。

「ちょっと見(み)ないうちに、ずいぶんきれいになったね」ぽつりと客(きゃく)がつぶやいた。

「そうですかね。まだまだ子供(こども)ですよ」マスターはそう言(い)って微笑(ほほえ)んだ。

「僕(ぼく)が最後(さいご)に会(あ)ったときは、まだ高校生(こうこうせい)じゃなかったかな」

「今(いま)は大学(だいがく)で、小難(こむずか)しい勉強(べんきょう)をしているみたいですよ」

「そうか…。もうそんなに…」客(きゃく)は昔(むかし)のことを思(おも)い出(だ)そうとしているのか、店内(てんない)をぐるりと見回(みまわ)して、「もう三年(さんねん)か…。でも、この店(みせ)はちっとも変(か)わりませんね」

「そうですね。私(わたし)とおなじで、変(か)えようがありませんから」マスターは笑(わら)いながらそう言(い)うと、一枚(いちまい)の写真(しゃしん)を客(きゃく)の前(まえ)に差(さ)し出(だ)した。

写真(しゃしん)を見(み)て客(きゃく)の顔色(かおいろ)が一瞬(いっしゅん)変(か)わった。客(きゃく)はそっとその写真(しゃしん)を手(て)に取(と)り、「幸恵(ゆきえ)…」とつぶやいて、「この写真(しゃしん)は、あの時(とき)の…」

「はい。最後(さいご)に奥(おく)さんとお見(み)えになったとき、記念(きねん)にと、お撮(と)りしたものです。ずっと、お渡(わた)しすることができなくて」

「いつ来(く)るか分(わ)からないのに、残(のこ)しておいてくれてたんですか?」

「ええ、記念(きねん)ですから」マスターはそう言(い)うと、「また、お二人(ふたり)でおいで下(くだ)さい」

客(きゃく)は顔(かお)をくもらせて、「幸恵(ゆきえ)は、もういないんですよ」写真(しゃしん)のなかで微笑(ほほえ)んでいる妻(つま)をいとおしそうに見(み)つめながら、「病気(びょうき)だったんです。この日(ひ)は、入院(にゅういん)する前(まえ)の日(ひ)で…」

「そうだったんですか。それは、失礼(しつれい)しました」

「入院(にゅういん)して、一ヶ月(いっかげつ)もたたないうちに逝(い)ってしまいました。また、この店(みせ)に来(こ)ようって、約束(やくそく)してたんですがね」客(きゃく)は、悲(かな)しそうに笑(え)みをうかべた。

真奈(まな)が表(おもて)の片付(かたづ)けを終(お)えて戻(もど)ってくると、「おじいちゃん、今夜(こんや)はきれいな月(つき)が出(で)てるよ」そう言(い)って、屈託(くったく)のない笑顔(えがお)をふりまいた。マスターは困(こま)り顔(がお)で、

「お客(きゃく)さんの前(まえ)では、マスターと呼(よ)びなさい」と注意(ちゅうい)をして、カクテルを作(つく)り始(はじ)めた。

真奈(まな)は「はーい。ごめんなさーい」と言(い)って、客(きゃく)に笑顔(えがお)を向(む)けて、また本(ほん)を読(よ)み始(はじ)めた。

客(きゃく)はしばらく写真(しゃしん)を見(み)つめていたが、残(のこ)っていたウーロン茶(ちゃ)を飲(の)みほすと、「そろそろ、帰(かえ)ろうか」とつぶやいて、立(た)ち上(あ)がった。マスターは「もう少(すこ)しだけ」と言(い)って客(きゃく)を呼(よ)び止(と)めて、カウンターにグラスを二(ふた)つ並(なら)べて、作(つく)っていたカクテルを注(そそ)ぎ入(い)れた。

「僕(ぼく)は、アルコールは…」客(きゃく)がそう言(い)うと、

「これは、店(みせ)からのサービスです。奥(おく)さんのお気(き)に入(い)りでしたから…。ゆっくりしていって下(くだ)さい。まだ、時間(じかん)はありますから」

心地(ここち)よいジャズが流(なが)れる店内(てんない)で、二人(ふたり)ですごした思(おも)い出(で)が、心(こころ)にあふれだしていた。

<つぶやき>心(こころ)にしみる思(おも)い出(で)をいっぱい残(のこ)して、逝(い)きたいものです。

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

JUMP 003「記念写真(きねんしゃしん)」 004「お嬢様(じょうさま)教育(きょういく)コース」 005「夢(ゆめ)の中(なか)の君(きみ)」

006「幸(しあわ)せの一割(いちわり)」 読切物語ID

T:002「ありがとう」

初夏(しょか)の晴(は)れた日(ひ)。今日(きょう)は大吉(だいきち)と涼子(りょうこ)の結婚式(けっこんしき)当日(とうじつ)。支度(したく)を終(お)えた涼子(りょうこ)は、花嫁(はなよめ)の控(ひか)え室(しつ)でドキドキしながら式(しき)の始(はじ)まるのを待(ま)っていた。大吉(だいきち)も一人(ひとり)、控(ひか)え室(しつ)で落(お)ち着(つ)かない様子(ようす)。二人(ふたり)が結婚(けっこん)を決意(けつい)するまでには、いろいろなことがあったのだろう。

大吉(だいきち)には一(ひと)つだけ心残(こころのこ)りがあった。それは、いちばん喜(よろこ)んでほしかった妹(いもうと)を、ここに呼(よ)ぶことができなかったこと。もう、七年(ななねん)も音信不通(おんしんふつう)のままになっていた。

控(ひか)え室(しつ)のドアをノックする音(おと)で、大吉(だいきち)は我(われ)に返(かえ)った。もう式(しき)の始(はじ)まる時間(じかん)である。きっと式場(しきじょう)の人(ひと)が呼(よ)びに来(き)たのだと思(おも)い、大吉(だいきち)は「どうぞ」と声(こえ)をかけた。しかし、誰(だれ)も入(はい)っては来(こ)なかった。大吉(だいきち)は誰(だれ)かが悪戯(いたずら)でもしたのかと、ドアを開(あ)けてみた。

「えっ…」大吉(だいきち)は思(おも)わず声(こえ)をあげた。ドアの外(そと)には、きれいに着飾(きかざ)った若(わか)い女性(じょせい)が立(た)っていたのだ。それも、見覚(みおぼ)えのある。

「お兄(にい)ちゃん…」その女性(じょせい)は、恥(は)ずかしそうにそう言(い)って、「元気(げんき)にしてた?」

「あゆみ…。おまえ……」あまりの驚(おどろ)きに、大吉(だいきち)は言葉(ことば)が出(で)なかった。

「お兄(にい)ちゃん、結婚(けっこん)するんだ」あゆみは控(ひか)え室(しつ)に入(はい)って、大吉(だいきち)の服装(ふくそう)をチェックしながら、「なかなか、格好(かっこ)いいじゃない」

大吉(だいきち)はたまっていた思(おも)いを吐(は)き出(だ)すように、「おまえ、どこにいたんだ! お兄(にい)ちゃん、どれだけ心配(しんぱい)したか。急(きゅう)に家(いえ)、飛(と)び出(だ)して。それで…、みんな…」

「ごめんね。勝手(かって)なことばっかりして…」

あゆみは大吉(だいきち)の胸(むね)に飛(と)び込(こ)んだ。大吉(だいきち)も優(やさ)しく妹(いもうと)を抱(だ)きとめた。ひとしきり兄(あに)の胸(むね)で泣(な)いたあゆみは、「お兄(にい)ちゃんに、言(い)っておきたいことがあるの」

「そんなことより」大吉(だいきち)はあゆみの手(て)を取(と)り、「母(かあ)さんに顔(かお)を見(み)せてやれ。どれだけ会(あ)いたがっていたか」あゆみはその手(て)を振(ふ)りほどいて、「もう、時間(じかん)がないの」

「なに言(い)ってるんだ。じゃ、俺(おれ)が呼(よ)んできてやるよ」

「待(ま)って! ねえ、聞(き)いてよ。私(わたし)の話(はなし)を」

大吉(だいきち)は、妹(いもうと)の真剣(しんけん)な表情(ひょうじょう)に足(あし)を止(と)めた。

「私(わたし)、お兄(にい)ちゃんから、いろんなものをいっぱいもらってたんだよね。小学校(しょうがっこう)の運動会(うんどうかい)のとき、一番(いちばん)大(おお)きな声(こえ)で応援(おうえん)してくれた。中学(ちゅうがく)で陸上部(りくじょうぶ)に入(はい)ったときも、お兄(にい)ちゃんが励(はげ)ましてくれたから、最後(さいご)まで走(はし)れたの。大学(だいがく)の受験(じゅけん)を失敗(しっぱい)したときも、ひと晩中(ばんじゅう)、側(そば)にいてくれたよね。それなのに私(わたし)…。でもね、ずっと帰(かえ)りたかったんだ。帰(かえ)りたかったけど…」

「もう、いいよ。おまえは…、ちゃんと帰(かえ)って来(き)たじゃないか」

「今(いま)まで、ありがとう。こんなダメな妹(いもうと)だったけど、ほんとに、ありがとう」

「なに言(い)ってるんだよ。おまえは俺(おれ)の大事(だいじ)な妹(いもうと)じゃないか。そんなことは…」

大吉(だいきち)はドアのノックの音(おと)で目(め)が覚(さ)めた。いつの間(ま)に眠(ねむ)ってしまったのだろう。ただ、妹(いもうと)のぬくもりがまだ手(て)に残(のこ)っているようで、どうしても夢(ゆめ)だとは思(おも)えなかった。

大吉(だいきち)のもとに訃報(ふほう)が届(とど)いたのは、結婚式(けっこんしき)から一週間後(いっしゅうかんご)だった。妹(いもうと)の友人(ゆうじん)が遺品(いひん)の整理(せいり)をしていて、大吉(だいきち)の住所(じゅうしょ)を見(み)つけたのだ。重(おも)い病気(びょうき)にかかり入院(にゅういん)して、結婚式(けっこんしき)のあった日(ひ)に昏睡状態(こんすいじょうたい)になり、数時間後(すうじかんご)に息(いき)を引(ひ)き取(と)ったそうである。

<つぶやき>大切(たいせつ)な人(ひと)って、知(し)らない間(あいだ)に心(こころ)の奥(おく)に入(はい)り込(こ)み、気(き)づくとそこにいるんです。

JUMP 004「お嬢様(じょうさま)教育(きょういく)コース」 005「夢(ゆめ)の中(なか)の君(きみ)」

006「幸(しあわ)せの一割(いちわり)」 007「最強(さいきょう)の彼女(かのじょ)」 読切物語ID

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

T:003「記念写真(きねんしゃしん)」

とある山(やま)の頂上(ちょうじょう)付近(ふきん)に、一本(いっぽん)の樫(かし)の大木(たいぼく)が立(た)っていた。そこからは遠(とお)くまで見渡(みわた)せて、なかなかの眺(なが)めである。ここは有名(ゆうめい)な観光地(かんこうち)でもなく、ハイキングコースにもなっていなかった。

初夏(しょか)の晴(は)れた日(ひ)。樫木(かしのき)の前(まえ)で三脚(さんきゃく)を立(た)てている初老(しょろう)の男(おとこ)がいた。毎年(まいとし)、同(おな)じ日(ひ)に夫婦(ふうふ)そろってこの場所(ばしょ)に来(き)て、記念写真(きねんしゃしん)を撮(と)っていたのだ。もう三十年(さんじゅうねん)以上(いじょう)も続(つづ)けている行事(ぎょうじ)で、幸(さいわ)いなことに<悪天候(あくてんこう)で延期(えんき)>になったことはなかった。この夫婦(ふうふ)には二人(ふたり)の娘(むすめ)がいた。娘(むすめ)たちが小学生(しょうがくせい)の頃(ころ)までは、いつも一緒(いっしょ)に写真(しゃしん)を撮(と)っていた。でも、娘(むすめ)たちが成長(せいちょう)するにつれ、あまりついて来(こ)なくなった。娘(むすめ)たちは思(おも)っていたのかもしれない。この日(ひ)は両親(りょうしん)にとって特別(とくべつ)な日(ひ)だから、二人(ふたり)だけにしてあげようと。そんな娘(むすめ)たちもいまは嫁(とつ)いで、ここ数年(すうねん)は夫婦(ふうふ)二人(ふたり)だけに戻(もど)ってしまった。

でも、今年(ことし)はいつもと違(ちが)っていた。半年前(はんとしまえ)に妻(つま)が亡(な)くなってしまったのだ。一人(ひとり)になってしまった男(おとこ)は、気(き)が抜(ぬ)けてしまったように見(み)えた。父親(ちちおや)のことを心配(しんぱい)した娘(むすめ)たちは、なにかにつけて実家(じっか)に顔(かお)を出(だ)すようになった。可愛(かわい)い孫(まご)たちを引(ひ)き連(つ)れて。その甲斐(かい)あってか、男(おとこ)は元気(げんき)を取(と)り戻(もど)した。遊(あそ)び回(まわ)っている孫(まご)たちの笑顔(えがお)を見(み)ていると、生(い)きる力(ちから)がどこからか不思議(ふしぎ)とわいてくるのだ。

男(おとこ)はもう記念写真(きねんしゃしん)を撮(と)るのは止(や)めようと思(おも)っていた。でもその日(ひ)になってみると、早(はや)く目(め)が覚(さ)めてしまってどうにも落(お)ち着(つ)かない。妻(つま)の位牌(いはい)に手(て)を合(あ)わせて、「今日(きょう)はどうしようか?」と訊(き)いてみた。そんなこんなで、やっぱり今年(ことし)も来(き)てしまったのだ。

男(おとこ)はカメラを覗(のぞ)いて、いつもの場所(ばしょ)にピントを合(あ)わせた。本当(ほんとう)ならそこには妻(つま)が立(た)っていて、あれこれと注文(ちゅうもん)をつけているはずなのに…。そう考(かんが)えると、男(おとこ)はなんとも言(い)えない淋(さび)しさを感(かん)じた。カバンから妻(つま)の写真(しゃしん)を取(と)り出(だ)すと、「さあ、撮(と)るよ。今年(ことし)も良(い)い天気(てんき)になってよかったね」とつぶやいて、カメラをタイマーに切(き)り替(か)えた。

ふと、誰(だれ)かに呼(よ)ばれたような気(き)がして男(おとこ)は振(ふ)り返(かえ)った。見(み)ると、娘(むすめ)たちがまだ小(ちい)さな子供(こども)たちを連(つ)れてこちらへ登(のぼ)って来(き)ていた。孫(まご)たちはおじいちゃんを見(み)つけると手(て)を振(ふ)った。

「お前(まえ)たち、どうしてここに?」やっとたどり着(つ)いた娘(むすめ)たちに男(おとこ)は声(こえ)をかけた。

「やっぱり来(き)てた」長女(ちょうじょ)はそう言(い)うと、「どう、私(わたし)の言(い)ったとおりでしょう」妹(いもうと)に向(む)かって自慢気(じまんげ)につぶやいた。

「はいはい。さすがお姉(ねえ)ちゃん。まいりました」妹(いもうと)は芝居(しばい)がかった口調(くちょう)で答(こた)えると、姉妹(しまい)二人(ふたり)で子供(こども)に戻(もど)ったように笑(わら)いあった。

孫(まご)たちはあっけにとられている男(おとこ)に駆(か)け寄(よ)ってきて、来(く)る途中(とちゅう)で摘(つ)んできた花(はな)を手渡(てわた)した。男(おとこ)は孫(まご)たちのことを心配(しんぱい)して、「大変(たいへん)だったろう。疲(つか)れやしなかったか?」

「大丈夫(だいじょうぶ)よ。私(わたし)の娘(むすめ)だもの」次女(じじょ)はそう言(い)うと、「私(わたし)も小(ちい)さい頃(ころ)、ここに来(き)てたじゃない」

「ねえ、いっしょに写真(しゃしん)撮(と)ろうよ。いいでしょう、お父(とう)さん」長女(ちょうじょ)はそう言(い)うと、子供(こども)たちをいつもの場所(ばしょ)に連(つ)れて行(い)き、並(なら)ばせ始(はじ)めた。

「ちょっと、お姉(ねえ)ちゃん。そっちは私(わたし)の場所(ばしょ)でしょ。間違(まちが)えないでよね」

男(おとこ)はまるで昔(むかし)に戻(もど)ったようで、しばらく二人(ふたり)のやりとりを見(み)つめていたが、

「よし。じゃあ撮(と)るぞ。今年(ことし)は、良(い)い写真(しゃしん)が撮(と)れそうだ」

<つぶやき>家族(かぞく)って、いるのが当(あ)たり前(まえ)で…。だから、たまには抱(だ)きしめてあげよう。

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

JUMP 005「夢(ゆめ)の中(なか)の君(きみ)」 006「幸(しあわ)せの一割(いちわり)」 007「最強(さいきょう)の彼女(かのじょ)」

008「女(おんな)の切(き)り札(ふだ)」 読切物語ID

T:004「お嬢様(じょうさま)教育(きょういく)コース」

「ここは何処(どこ)よ!」ファッションモデルのように着飾(きかざ)った若(わか)い女性(じょせい)が叫(さけ)んだ。「エッフェル塔(とう)は? 凱旋門(がいせんもん)は何処(どこ)にあるのよ!」

あたりには灼熱(しゃくねつ)の風(かぜ)が吹(ふ)きわたり、彼女(かのじょ)は目(め)がくらみそうになった。よろよろとタラップを降(お)りると、まわりをぐるりと見(み)わたした。そこは、荒涼(こうりょう)とした荒(あ)れ地(ち)の中(なか)で、空港(くうこう)のさびれた建物(たてもの)と、何軒(なんけん)かの小(ちい)さな家(いえ)が点在(てんざい)しているだけだった。彼女(かのじょ)はどこまでも続(つづ)く大地(だいち)を、ただ呆然(ぼうぜん)と見(み)つめていた。突然(とつぜん)、不安(ふあん)な気持(きも)ちがこみ上(あ)げてきて体(からだ)が震(ふる)えた。

「ここ、ガルバね」と一人(ひとり)の男(おとこ)がにこやかに近(ちか)づいて来(き)て言(い)った。

「ガルバ…」女(おんな)は男(おとこ)に駆(か)け寄(よ)り、「ガルバってどこよ! ここはフランスでしょう?」

「なに言(い)ってる。ここはアフリカの秘境(ひきょう)あるよ」

「アフリカって…。なんで…、何(なん)でよ。私(わたし)は…」

「なにも心配(しんぱい)ないよ。私(わたし)が、ちゃんとお世話(せわ)するね。どうね、良(い)い景色(けしき)でしょう」

「どこがよ。何(なん)にも無(な)いじゃないの!」女(おんな)は頭(あたま)をかきむしった。そして、思(おも)いついたように叫(さけ)んだ。「吉田(よしだ)! どうなってるのよ。ちゃんと説明(せつめい)…」

彼女(かのじょ)が振(ふ)り返(かえ)ったとき、ちょうど自家用(じかよう)飛行機(ひこうき)が飛(と)び立(た)つところだった。

「ええ、なんでよ…」彼女(かのじょ)は思(おも)わず走(はし)り出(だ)した。でも、追(お)いつくはずもなかった。滑走路(かっそうろ)には彼女(かのじょ)の荷物(にもつ)がひとつ、ぽつんと取(と)り残(のこ)されていた。

「私(わたし)、ちゃんと吉田(よしだ)さんに頼(たの)まれたね」男(おとこ)はそう言(い)うと、滑走路(かっそうろ)に倒(たお)れ込(こ)んでいる女(おんな)を抱(だ)き起(お)こし、「心配(しんぱい)ないよ。私(わたし)が、ついてるね」

「なに言(い)ってるのよ」女(おんな)は男(おとこ)の手(て)を振(ふ)りはらい、「私(わたし)はパリに行(い)くの。パリが私(わたし)を待(ま)ってるのよ。絶対(ぜったい)、行(い)くんだから…行(い)くんだから…」女(おんな)は何度(なんど)もそうつぶやきながら歩(ある)き出(だ)した。

「ちょっと、待(ま)ちなさい。こっちね」男(おとこ)はそう言(い)うと、女(おんな)から荷物(にもつ)をつかみ取(と)り、「あの飛行機(ひこうき)、一ヵ月後(いっかげつご)しか戻(もど)ってこないよ。それに、次(つぎ)の定期便(ていきびん)が来(く)るの、たぶん二週間後(にしゅうかんご)ね」

「じゃ、チャーターしなさい。お金(かね)はいくらかかってもいいわ。カードだって…」彼女(かのじょ)はそう言(い)うと、肩(かた)から提(さ)げたポーチの中(なか)を探(さが)し始(はじ)めたが、「ない。何(なん)で、ちゃんとここに…」

「ここ、お金(かね)、使(つか)わないよ。物々交換(ぶつぶつこうかん)ね。もちろん、カードもだめよ」

「物々交換(ぶつぶつこうかん)?」女(おんな)は顔(かお)をひきつらせて、「なにそれ。じゃあ、どうするのよ」

「あなた、ここで仕事(しごと)する。そういう約束(やくそく)ね。私(わたし)、きいてる」

「そんなの、知(し)らないわよ! いいわ、パパに電話(でんわ)して…」

「さあ、出発(しゅっぱつ)ね」男(おとこ)は女(おんな)の腕(うで)をつかむと歩(ある)き出(だ)し、「早(はや)くしないと、夜(よる)になってしまうよ」

「行(い)くって、どこによ。私(わたし)は、どこにも行(い)かないわよ。ここのホテルに泊(と)まるから」

「ホテルなんてないよ。あなた、私(わたし)の家(いえ)に住(す)む。ちゃんと、みんな待(ま)ってるね」

「待(ま)ってるって…。どういうことよ。ちゃんと説明(せつめい)してよ!」

男(おとこ)は埃(ほこり)まみれの車(くるま)に彼女(かのじょ)を押(お)し込(こ)むと、「あなたが来(き)てくれてほんとによかったよ。今(いま)、収穫(しゅうかく)の時期(じき)。人手(ひとで)、欲(ほ)しかったね。これから一ヵ月(いっかげつ)、とっても楽(たの)しみね」

「一ヵ月(いっかげつ)って…。これからどこへ行(い)くのよ」女(おんな)はか細(ぼそ)い声(こえ)で言(い)った。

「そう、六時間(ろくじかん)ほど走(はし)れば、村(むら)に到着(とうちゃく)ね」そう言(い)うと、男(おとこ)は猛(もう)スピードで車(くるま)を発進(はっしん)させた。

<つぶやき>お金(かね)では手(て)に入(はい)らないものが、見(み)つかるかもね。がんばれ、お嬢様(じょうさま)!

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

JUMP 006「幸(しあわ)せの一割(いちわり)」 007「最強(さいきょう)の彼女(かのじょ)」 008「女(おんな)の切(き)り札(ふだ)」

009「運命(うんめい)の赤(あか)い糸(いと)」 読切物語ID

T:005「夢(ゆめ)の中(なか)の君(きみ)」

夜中(よなか)の二時(にじ)、慎吾(しんご)は夢(ゆめ)にうなされて目(め)を覚(さ)ました。ここ一週間(いっしゅうかん)というもの、毎晩(まいばん)おなじ夢(ゆめ)をみていた。いま住(す)んでいるアパートにいて…。その部屋(へや)は、家具(かぐ)の配置(はいち)から何(なに)もかも現実(げんじつ)とまったく変(か)わらなかった。ただ違(ちが)うのは、小夜(さよ)という名(な)の女(おんな)がいて…。夢(ゆめ)の世界(せかい)では、その人(ひと)と結婚(けっこん)していて、一緒(いっしょ)に食事(しょくじ)をしたり、たわいのない話(はなし)をしていたようだった。<ようだった>と言(い)うのは、慎吾(しんご)自身(じしん)、断片的(だんぺんてき)にしか夢(ゆめ)を思(おも)い出(だ)せないのだ。でも、とてもリアルな、本当(ほんとう)に二人(ふたり)で暮(く)らしている感覚(かんかく)が、目(め)が覚(さ)めてからも消(き)えずに残(のこ)っていた。

慎吾(しんご)には結婚(けっこん)を約束(やくそく)している彼女(かのじょ)がいた。とても明(あか)るくて優(やさ)しい女性(じょせい)で、もとは同(おな)じ職場(しょくば)で働(はたら)いていたのだが、今(いま)は配属(はいぞく)が変(か)わって別(べつ)の課(か)になってしまった。

「ねえ、大丈夫(だいじょうぶ)?」目(め)を覚(さ)ました慎吾(しんご)に、ひかるは優(やさ)しく声(こえ)をかけた。「今日(きょう)は病欠(びょうけつ)だって聞(き)いて、びっくりしちゃった。昨夜(ゆうべ)も、なんかおかしかったし、心配(しんぱい)したんだからね」

「ひかる? どうして…」慎吾(しんご)はうつろな目(め)でひかるを見(み)つめた。

「ふふ…、合(あ)い鍵(かぎ)、使(つか)っちゃった。ねえ、何(なに)か作(つく)ろうか? お腹(なか)、すいてるでしょ」

ひかるはそう言(い)うと、スーパーの袋(ふくろ)を持(も)ってキッチンに入(はい)って行(い)った。ひかるは何度(なんど)もここで料理(りょうり)をしているので、どこに何(なに)が置(お)いてあるのかすべて分(わ)かっていた。でも、今日(きょう)に限(かぎ)ってその配置(はいち)が変(か)わっていた。「ねえ、置(お)き場所(ばしょ)、変(か)えたの? いつもと違(ちが)うわ」

ひかるはあちこち探(さが)し回(まわ)ったりして手間取(てまど)ったが、手際(てぎわ)よく調理(ちょうり)をすませると、

「慎吾(しんご)、出来(でき)たわよ。起(お)きて」ひかるはうつらうつらしている慎吾(しんご)に呼(よ)びかけた。

慎吾(しんご)はだるそうに身体(からだ)を起(お)こすと、「ああ…、お帰(かえ)り。小夜(さよ)」とつぶやいた。

「なに?」ひかるはちょっと首(くび)をかしげたが、「もう、寝(ね)ぼけてるでしょう」と聞(き)き流(なが)した。

「えっ、僕(ぼく)、何(なに)か言(い)ったか?」慎吾(しんご)はひかるの顔(かお)をじっと見(み)つめて、「君(きみ)は…」

「ねえ、ほんとに大丈夫(だいじょうぶ)? 病院(びょういん)、行(い)った方(ほう)がいいんじゃない?」

「ああ、大丈夫(だいじょうぶ)だよ。薬(くすり)のせいさ。それで、ぼうっとしているだけさ」

ひかるはますます心配(しんぱい)になってきた。ここ一週間(いっしゅうかん)、彼(かれ)の行動(こうどう)が変(へん)なのだ。二人(ふたり)で話(はなし)をしていても、急(きゅう)に眠(ねむ)ってしまったり。二人(ふたり)で行(い)ったことのない場所(ばしょ)なのに、一緒(いっしょ)に行(い)ったみたいに話(はなし)をすのだ。もちろん、ひかるには身(み)に覚(おぼ)えはない。だが、話(はなし)をよく聞(き)いてみると、それは昔(むかし)の話(はな)しではなく、ごく最近(さいきん)の話(はなし)なのだ。もしかしたら、他(ほか)に誰(だれ)かと付(つ)き合(あ)っているの…。ひかるはそんな考(かんが)えがうかぶたびに、<そんなことない>と打(う)ち消(け)してきた。

「やっぱり、病院(びょういん)に行(い)こうよ。これ食(た)べたら、私(わたし)が連(つ)れてってあげる」

「でも、僕(ぼく)はここにいないと」慎吾(しんご)はひかるの作(つく)った食事(しょくじ)をゆっくりと食(た)べながら、「もうすぐ、帰(か)ってくるんだ。だから、待(ま)っててあげないと」

「えっ、誰(だれ)が来(く)るの?」ひかるは不安(ふあん)になって、「はっきり言(い)ってよ」

その時(とき)、玄関(げんかん)の扉(とびら)が開(ひら)いた。慎吾(しんご)は玄関(げんかん)に目(め)をやり、「お帰(かえ)り。小夜(さよ)」と言(い)って微笑(ほほえ)んだ。

ひかるが驚(おどろ)いて振(ふ)り返(かえ)ると、そこには見(み)たことのない女(おんな)が立(た)っていた。

「あなた」女(おんな)は慎吾(しんご)をそう呼(よ)ぶと、「起(お)きてて大丈夫(だいじょうぶ)なの? 寝(ね)てないとだめだよ」

ひかるは意識(いしき)が遠(とお)くなっていくのを感(かん)じた。ふっと手(て)を見(み)ると、向(む)こう側(がわ)が透(す)けて見(み)えた。そして、ひかるの身体(からだ)も透(す)き通(とお)ってきて、ついに夢(ゆめ)のように消(き)えてしまった。

<つぶやき>自分(じぶん)は本当(ほんとう)にそこにいるのか、それとも…。自分(じぶん)の存在(そんざい)に自信(じしん)あります?

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

JUMP 007「最強(さいきょう)の彼女(かのじょ)」 008「女(おんな)の切(き)り札(ふだ)」 009「運命(うんめい)の赤(あか)い糸(いと)」

010「仕事(しごと)と恋(こい)」 読切物語ID

T:006「幸(しあわ)せの一割(いちわり)」

「ねえ、ここに置(お)いといた今月分(こんげつぶん)の家賃(やちん)、持(も)っていったでしょう。返(かえ)して!」

「いいだろ。金(かね)がいるんだ。また、銀行(ぎんこう)からおろしてこいよ」

安男(やすお)はそう言(い)うと、ふいと出(で)て行(い)ってしまった。残(のこ)された佐恵子(さえこ)はため息(いき)をついた。

二人(ふたり)は付(つ)き合(あ)い始(はじ)めて五年(ごねん)。安男(やすお)は、以前(いぜん)はとても優(やさ)しい男(おとこ)だった。それが、一緒(いっしょ)に暮(く)らすようになると、彼(かれ)はまったく働(はたら)かなくなり、遊(あそ)ぶ金(かね)欲(ほ)しさに佐恵子(さえこ)に無心(むしん)する始末(しまつ)。さっさと別(わか)れてしまえばいいのだが、彼女(かのじょ)にはその決断(けつだん)をすることが出来(でき)なかった。

銀行(ぎんこう)への道(みち)すがら、佐恵子(さえこ)は不思議(ふしぎ)な占(うらな)い師(し)に出(で)くわした。その女(おんな)占(うらな)い師(し)は客待(きゃくま)ちしているでもなく、分厚(ぶあつ)い洋書(ようしょ)を開(ひら)いて、読(よ)むでもなく目(め)を落(お)としていた。

「ちょっと、あんた」と占(うらな)い師(し)は、ちょうど前(まえ)を通(とお)りかかった佐恵子(さえこ)を呼(よ)び止(と)めた。

「あんた、悩(なや)み事(ごと)があるね。占(うらな)ってあげよう。ここに、お座(すわ)りなさい」

佐恵子(さえこ)は言(い)われるままに、ふらふらと座(すわ)ってしまった。まるで、何(なに)かに引(ひ)き寄(よ)せられるように。占(うらな)い師(し)は大(おお)きな天眼鏡(てんがんきょう)で佐恵子(さえこ)の顔(かお)を覗(のぞ)き込(こ)んだ。

「なるほど」と占(うらな)い師(し)はつぶやいて、「男(おとこ)が悩(なや)みのタネか…」

「えっ、わかるんですか? 私(わたし)の…」

「これでも占(うらな)い師(し)のはしくれだからね。今(いま)の男(おとこ)との相性(あいしょう)は悪(わる)くはない。ただ、位置(いち)がよくないね。このままだと、どちらかが傷(きず)つくよ。ひとつ、私(わたし)の言(い)う通(とお)りにやってみるかい。そうすれば、運気(うんき)が変(か)わるかもしれない」

占(うらな)い師(し)は彼女(かのじょ)に助言(じょげん)を与(あた)えた。それは、いつでも笑顔(えがお)でいること。そして、彼(かれ)の言(い)うことは何(なん)でもかなえてあげること。これを聞(き)いて、佐恵子(さえこ)はまた、ため息(いき)をついた。

「お金(かね)のことなら心配(しんぱい)ないよ」と占(うらな)い師(し)は言(い)った。「それと、見料(けんりょう)だけど。あんたの幸(しあわ)せの一割(いちわり)をいただくよ。それでいいかい」

佐恵子(さえこ)はわけも分(わ)からずうなずいた。何(なん)だかキツネにつままれたような、変(へん)な感(かん)じだ。

占(うらな)い師(し)と別(わか)れた彼女(かのじょ)は銀行(ぎんこう)でお金(かね)をおろし、ふと通帳(つうちょう)を見(み)て驚(おどろ)いた。預金(よきん)の残高(ざんだか)が増(ふ)えていたのだ。通帳(つうちょう)をよく見(み)ると、エンジェルの名(な)で大金(たいきん)が振(ふ)り込(こ)まれていた。

「まさか、あの人(ひと)が…」と佐恵子(さえこ)はつぶやいた。「エンジェル?」

佐恵子(さえこ)は占(うらな)い師(し)に言(い)われたように、その日(ひ)から実行(じっこう)することにした。いつも笑顔(えがお)で、そして彼(かれ)の言(い)うことは何(なん)でもかなえてあげた。すると不思議(ふしぎ)なことに、安男(やすお)は毎日(まいにち)きちんと帰(かえ)ってくるようになり、喧嘩(けんか)をすることもなくなった。でも、まだ佐恵子(さえこ)は不安(ふあん)だった。

佐恵子(さえこ)はふっと、別(わか)れぎわに占(うらな)い師(し)が言(い)った言葉(ことば)を思(おも)い出(だ)した。

<最後(さいご)の仕上(しあ)げは、何(なん)でもいいからお願(ねが)い事(ごと)をしてごらん。まず、些細(ささい)なことからはじめて、少(すこ)しずつ増(ふ)やしていくんだ。そこまで行(い)けば、もう男(おとこ)はあんたのものさ。>

安男(やすお)は初(はじ)めのうちは嫌々(いやいや)だったが、そのうち、安男(やすお)の方(ほう)から用事(ようじ)はないかと聞(き)くようになった。この頃(ころ)にはもう、安男(やすお)は以前(いぜん)の優(やさ)しい男(おとこ)に戻(もど)っていた。仕事(しごと)もするようになり、生活(せいかつ)にゆとりが戻(もど)ってきた。そこで、佐恵子(さえこ)は一番(いちばん)のお願(ねが)いをした。「私(わたし)と結婚(けっこん)して!」

この後(ご)、二人(ふたり)は幸(しあわ)せに暮(く)らした。でも、佐恵子(さえこ)にはひとつ悩(なや)みが残(のこ)った。それは、あの時(とき)の占(うらな)い師(し)に見料(けんりょう)をどうやって払(はら)えばいいのか。あれ以来(いらい)、一度(いちど)も会(あ)えないままなのだ。

<つぶやき>こんな占(うらな)い師(し)がいたら、私(わたし)にも良(い)い人(ひと)が見(み)つかるかも。会(あ)ってみたいなぁ。

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

JUMP 008「女(おんな)の切(き)り札(ふだ)」 009「運命(うんめい)の赤(あか)い糸(いと)」 010「仕事(しごと)と恋(こい)」

011「同化(どうか)」 読切物語ID

T:007「最強(さいきょう)の彼女(かのじょ)」

やよいは両親(りょうしん)を早(はや)くに亡(な)くして、母方(ははかた)の祖父母(そふぼ)のもとで育(そだ)てられた。祖父母(そふぼ)の家(いえ)は道場(どうじょう)をやっていて、柔道(じゅうどう)や空手(からて)、剣道(けんどう)、居合道(いあいどう)、なぎなたなど、あらゆる武術(ぶじゅつ)を教(おし)えていた。やよいは淋(さび)しさを紛(まぎ)らわすように、小(ちい)さい頃(ころ)から武術(ぶじゅつ)の稽古(けいこ)に熱中(ねっちゅう)した。そして、今(いま)では師範(しはん)と呼(よ)ばれるほどに成長(せいちょう)し、屈強(くっきょう)の男(おとこ)でも彼女(かのじょ)には太刀打(たちう)ちできなかった。

やよいは母親(ははおや)に似(に)て可愛(かわい)い顔立(かおだ)ちで、おしとやかとはいえないが優(やさ)しい心(こころ)を持(も)っていた。でも、やよいと付(つ)き合(あ)おうとする男(おとこ)たちは、彼女(かのじょ)の最強(さいきょう)ぶりを知(し)ると、怖(お)じ気(け)づいてしまうのかすぐに逃(に)げ出(だ)した。そこで、やよいは決心(けっしん)した。今度(こんど)付(つ)き合(あ)う彼(かれ)には、絶対(ぜったい)に強(つよ)いところは見(み)せないと。そして、おしとやかな女性(じょせい)になるために、お茶(ちゃ)やお花(はな)を習(なら)い始(はじ)めた。

出会(であ)いは突然(とつぜん)おとずれた。習(なら)い事(ごと)の帰(かえ)り道(みち)、やよいは引(ひ)ったくりに襲(おそ)われた。いつもなら簡単(かんたん)にねじ伏(ふ)せてしまうのだが、着物(きもの)を着(き)ていたし、油断(ゆだん)もあったのでひっくり返(かえ)ってしまったのだ。ちょうどそこに居合(いあ)わせた人(ひと)が、犯人(はんにん)に体当(たいあ)たりをしてバッグを取(と)り戻(もど)してくれた。その人(ひと)はやよいを助(たす)け起(お)こすと、バッグを手渡(てわた)した。やよいはその人(ひと)の顔(かお)が間近(まぢか)にきたとき、その優(やさ)しそうな眼差(まなざ)しにうっとりとした。道場(どうじょう)に来(き)ている厳(いか)つい男(おとこ)たちとは、あきらかに人種(じんしゅ)が違(ちが)うのだ。

やよいのアタックは素早(すばや)かった。口実(こうじつ)を作(つく)って彼(かれ)の連絡先(れんらくさき)を聞(き)き出(だ)すと、毎日(まいにち)のように電話(でんわ)した。そして、いつの間(ま)にか二人(ふたり)の気持(きも)ちはつながった。やよいは彼(かれ)と一緒(いっしょ)にいると、居心地(いごこち)がよすぎて時間(じかん)を忘(わす)れてしまうほどだ。でも、腕力(わんりょく)だけは見(み)せないように細心(さいしん)の注意(ちゅうい)をはらった。それでも、思(おも)わずお皿(さら)をへし折(お)ったりしたが、そこは上手(うま)くごまかした。

付(つ)き合(あ)い始(はじ)めて一年目(いちねんめ)のこと。「結婚(けっこん)しようか」と彼(かれ)が口(くち)にした。やよいは突然(とつぜん)のことに、何度(なんど)も聞(き)き返(かえ)した。そして彼女(かのじょ)は、涙(なみだ)ぐみながらも、「はい」と返事(へんじ)をした。

その日(ひ)、やよいは夢見心地(ゆめごこち)で家(いえ)に帰(かえ)った。家(いえ)では、強面(こわもて)の男(おとこ)たちが彼女(かのじょ)を出迎(でむか)えた。彼(かれ)らは道場(どうじょう)で修業(しゅぎょう)している弟子(でし)たちで、一緒(いっしょ)に暮(く)らしていて家族(かぞく)同然(どうぜん)の存在(そんざい)だった。彼(かれ)らを目(め)にして、やよいは我(われ)にかえった。<結婚(けっこん)するってことは、彼(かれ)をここに連(つ)れてきて…>

「わーっ!」やよいは思(おも)わず叫(さけ)んだ。「どうしよう。また、嫌(きら)われちゃうわ」

朝(あさ)まで、やよいは一睡(いっすい)もできなかった。悩(なや)んで、悩(なや)んで、悩(なや)んだあげくに、彼女(かのじょ)は心(こころ)を決(き)めた。彼(かれ)に本当(ほんとう)のことを言(い)おう。彼(かれ)なら私(わたし)のことを受(う)け止(と)めてくれる、そう信(しん)じた。

「あの…、あのね」やよいは彼(かれ)を前(まえ)にして口(くち)ごもった。いざとなると、最悪(さいあく)の状況(じょうきょう)が頭(あたま)に浮(う)かび、この場(ば)から逃(に)げ出(だ)したい気持(きも)ちでいっぱいになった。

「今度(こんど)さ、僕(ぼく)も習(なら)い事(ごと)を始(はじ)めようと思(おも)って」と彼(かれ)は照(て)れくさそうに言(い)った。「ほら、やっぱり健康(けんこう)が一番(いちばん)だろ。得意先(とくいさき)の近(ちか)くに、いい道場(どうじょう)を見(み)つけたんだ」

「道場(どうじょう)!」やよいは思(おも)わず叫(さけ)んだ。「えっ、何(なに)をやるのよ?」

「子供(こども)の頃(ころ)、少(すこ)しだけ柔道(じゅうどう)をやってて。そこの道場(どうじょう)、初心者(しょしんしゃ)にも教(おし)えてるみたいなんだ」

「そうなんだ。柔道(じゅうどう)、やってたんだ。知(し)らなかったわ」やよいは少(すこ)しだけほっとした。

「鬼塚道場(おにづかどうじょう)っていって、たぶん君(きみ)の家(いえ)の近(ちか)くだと思(おも)うんだけど。知(し)ってる?」

やよいは道場(どうじょう)の名前(なまえ)を聞(き)いて凍(こお)りついた。<鬼塚道場(おにづかどうじょう)って、私(わたし)の家(いえ)じゃない!>

<つぶやき>正直(しょうじき)が一番(いちばん)なんですけど。誰(だれ)にでも知(し)られたくないことってありますよね。

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

JUMP 009「運命(うんめい)の赤(あか)い糸(いと)」 010「仕事(しごと)と恋(こい)」 011「同化(どうか)」

012「ラブレター」 読切物語ID

T:008「女の切り札」

純子は一人、部屋でパソコンとにらめっこをしていた。彼女はフリーのライターをしているのだが、締切が間近に迫っていてあせっていた。今、彼女の頭の中は完全に煮詰まっていて、昨夜から一睡もしていないのだ。こんな時、彼女は豹変する。

「ただいまぁ…」夫の隆が残業を終えて、静かにドアを開けて帰ってくる。

この二人、最近結婚したばかりなのだが、彼女の仕事が立て込んでいて、いまだに新婚生活を味わっていなかった。この部屋も彼女が引っ越しが面倒だと言うので、彼の方から越してきたのだ。でも、隆は満足していた。だって、彼が住んでいた部屋より、こっちの方が断然広いのだ。

彼は純子の仕事について理解しているつもりだった。でも、一緒に住んでみて、その大変さに驚いた。だから、彼女が仕事に没頭しているときは、家事のほとんどを彼が担当することになった。

今日も仕事中に彼の携帯が鳴り、夜食の買い物を言いつけられた。でも、彼はそれを嫌がることはなかった。隆は純子のことを愛していたし、大切に思っていたのだ。

彼は純子の仕事部屋をちらっとのぞいてから、キッチンへ向かった。テーブルの上にエコバッグを置き、流しを見て驚いた。昼食の残骸が無残にも投げ込まれていたのだ。

彼はため息をついた。その時、突然後ろから声がした。「何なのこれ?」

隆が振り返ると、穴蔵から抜け出したような、うつろな目をした純子がエコバッグからカップ麺を取り出していた。その目には、ただならぬものが感じられた。

「私は醤油味を頼んだのよ。何でとんこつ味を買ってくるの?」

「だって、ちょうど売り切れてたから」隆はヤカンに水を入れながら答えた。

「私は今、醤油味を食べたいの。それ以外あり得ないから」

「いいじゃない。これだって美味しいって、このあいだ…」

「そりゃ、とんこつも美味しいわよ。でも、今は醤油なの。醤油味を食べたいの!」

「そんなのいいじゃん。美味しけりゃ、同じだって」隆は無頓着な人間のようだ。

「買ってきて」純子はエコバッグを隆に突きつけて、「今すぐ買ってきて!」

隆は純子のわがままには慣れっこになっていた。でも、何故か今日はぷつっと切れた。

「お前な、いい加減にしろよ! 前から言いたかったんだけど…」

「なによ」純子は動じる様子もなく、彼を睨みつけた。隆は一瞬ひるんだが、

「前から言いたかったんだけど…、朝食の目玉焼きに醤油なんかかけるなよ。目玉焼きはケチャップだろ。僕がせっかく美味しく作ってるのに…」

「なに言ってるの」純子は鼻で笑って、「目玉焼きは醤油じゃない。常識でしょ。それより、早く行ってよ。15分だけ待っててあげる。もし、ちょっとでも遅れたら、もうこの部屋には二度と入れないから」

「何だよ…」隆は背筋に冷たいものが走るのを感じた。今の彼女は何をするかわからない。

「分かった。行ってきまーす」隆はそう言うと、部屋から飛び出していった。

<つぶやき>隆、負けるな。いつかきっと、報われる時が来るから。たぶん…。

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

T:009「運命の赤い糸」

「まだそんなこと信じてるのか?」と英太は呆れ顔で言った。

「いいでしょ」さよりは口をとがらせて、「私の子供の頃からの夢なんだから」

「おい!」と後ろから突然声がして、哲也が二人の間に割って入った。「おまえらな、さっきから呼んでるのに、気づけよな。で、なに楽しそうに話してたんだよ」

「別にたいしたことじゃないけどさ」英太はにやにやしながら、「こいつが…」

「ちょっと」すかさずさよりが話を断ち切り、「余計なこと言わないで。もし、しゃべったら、ほんとに怒るからね」そう言って、さよりはぷいっと走り去った。

さよりを見送った英太は、ちょっとした悪戯を思いついた。それは、さよりの夢をかなえてやること。哲也を巻き込んで、極秘作戦がスタートした。

日曜の朝。鳥かごを抱えた哲也は、英太の部屋に入るなりつぶやいた。

「なあ、ほんとにまずいよ。もし、姉ちゃんにばれたら、俺、殺されるから…」

「心配すんなって。どうせ姉ちゃん、仕事でいつ帰ってくるかわかんないんだろ。大丈夫だって。ちょっと、塗るだけだよ」そう言うと、英太は青いマジックを取り出した。

「ちょっ、待てよ!」驚いた哲也は英太の腕をつかんで、「マジックじゃ、消えないだろ」

「だって、白い文鳥じゃ意味ないじゃん。この作戦には青い鳥が必要なんだ」

「いや、そう言うことじゃなくて…。もし、ピー子に何かあったら…」

哲也の心配をよそに、英太はピー子をまだらな青い鳥に塗り替えた。

その日のうちに、英太はさよりを近くの海岸に呼び出した。砂浜は人もまばらで、さよりを見つけるのは簡単だった。岩陰で待ち伏せしていた二人は、速やかに作戦を実行した。

「ねえ、こんなとこに呼び出して、話ってなによ?」さよりはわざと迷惑そうに言った。でも、急に呼び出されたのに、しっかりおしゃれをして来たことは誰が見てもわかった。

「あの、実は…」英太はそう言いながら、後ろ手で哲也に合図を送った。哲也は赤い糸を鳥の足に結びつけるのに手間取ったが、慌ててピー子を放した。ところが、逆の方向に飛んで行ったピー子を見て、哲也は思わず立ち上がり、「ああっ!」と叫んでしまった。

ピー子はぐるりと旋回すると、さよりに向かって飛んできた。さよりはそれを見てすべてを理解した。哲也は慌ててピー子を追いかける。赤い糸がひらひらと宙を舞っていた。

三人はピー子を捕まえようと、砂浜を走り回った。ピー子は英太の手をすり抜けて、さよりの肩に止まった。英太の腕には赤い糸が絡みついていた。

その時、突然女性の叫び声が聞こえた。その女性の姿を見た哲也は、震え上がり腰を抜かした。さよりの肩に止まっていたピー子は、赤い糸を器用にほどいて飼い主の方へ飛んで行った。そして、それを追いかけるように、鳥かごを抱えた哲也も走り去った。

砂浜に残された英太とさよりは、しばし見つめ合い…。さよりは赤い糸を巻き取りながら英太に近づいて、にっこり微笑んだ。次の瞬間、さよりの平手が空を切った。

次の日。哲也の顔には何枚も絆創膏が貼られていた。英太とさよりは、昨日のことが嘘のようにいつも通りだ。でも、さよりの筆箱には、昨日の赤い糸が大切に入れられていた。

<つぶやき>子供の頃のたわいない夢。でも、その夢を忘れなかった人は、幸せかもね。

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

T:010「仕事と恋」

「何でそんなこと言うの? 約束したじゃない! ずっと一緒にいるって」

涼子は電話口で声を荒らげた。電話相手の彼とは、もう三年の付き合いになる。ここ数ヶ月はお互いの仕事が忙しく、なかなか逢うことが出来なかった。それに、電話も夜遅くしか出来ないので、長話をするわけにもいかなかった。涼子は淋しい思いを我慢していた。

だから、今日はまだ早い時間なのに彼から電話がかかってきて、涼子は飛び上がらんばかりに喜んだ。それが、まさかこんな事になるなんて、夢にも思わなかった。

「どういうことよ。はっきり言ってよ」

涼子の声は震えていた。相手の話を身動きもせずに聞いていたが、

「分かんないよ! 仕事がそんなに大切なの。……そりゃ、私だって、仕事が忙しくて、急に逢えなくなったときあったけど…」涼子の目から、一筋の涙がこぼれた。

「ねえ、どうしてもだめなの。離れたくないよ。ずっと一緒にいようよ」

彼は涼子が泣いているのに気づいたのか、

「泣いてなんかいないわよ。楽しみにしてたんだから。それなのに…」

彼女は、自分が無茶なことを言っているのはわかっていた。でも、許せなかった。

「……延期?! 何でよ、あなたから言いだしたのよ。それを…。簡単に言わないで!」

涼子はしばらく、無言で彼の話を聞いていた。しかし、

「わがまま? 何それ! 私、わがままなの? 私が、この日のためにどれだけ…」

彼の方も、声を荒げて、何かしきりにしゃべりはじめた。こうなると、お互い相手の話など耳に入らない。自分のことしか、考えられなくなっていた。とうとう彼女は、

「もういいよ! 私一人で行くから。一人で泊まって、2人分、ご馳走食べてやる!」

彼女はそのまま電話を切ってしまった。本当に腹が立った。彼女は怒りをぶつけるように、そばにあったクッションを電話に投げつけた。

しばらくして、気がおさまると、今度は後悔の念が嵐のように襲いかかってきた。

「ああ…、何であんなこと言っちゃたのかな。どうしよう…」彼女は電話に手を伸ばした。でも、途中で思いとどまって、「何で、私から…。悪いのは、あの人なんだから…。大丈夫よ…。向こうからきっと電話してくるはず」

涼子は待った。五分、十分、二十分…。でも、いくら待っても電話はかかってこなかった。彼女は不安になってきた。いろいろな想像が、頭を駆けめぐる。

「もしかして、私、嫌われたの? でも、悪いのあの人よ。でも…。まさか…、他に好きな人が…。いいえ、そんなことあるわけない。でも…。違う、仕事が忙しいから会えなかったのよ。私以外の人とそんな…」

その時、突然電話が鳴り出した。涼子は、思わず電話に飛びついた。

「はい……。なんだぁ、愛子なの…」それは、涼子の親友からの電話だった。

久し振りに親友の声を聞いてほっとした涼子は、それから話し込んでしまった。電話を切ったときには、もう十二時を過ぎていた。

「あれ、私、何してたんだっけ…。あっ、もうこんな時間。早く寝なきゃ」

<つぶやき>仕事と恋の両立は難しい。どっちも大切ですから。明日、仲直りしましょう。

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

T:011「同化」

その研究室は大学構内の奥まった場所にあった。そこへ行くためには、迷路のような通路を通り、いくつもの扉を抜けないとたどり着くことはできない。大学関係者ですら、この研究室にたどり着けた者は数えるほどしかいなかった。そんなわけだから、学生でこの研究室の存在を知る者など、全くと言っていいほどいなかった。

この研究室では、ある実験が行われていた。それは、いろいろな物を掛け合わせて、新しい物を作り出すというものだ。教授はこの実験を何十年も続けていた。

ある日、教授は研究室の前まで来て驚いた。部屋の中から美味しそうな匂いが漂ってくるのだ。研究室に入ってみると、助手のかえでが机の上にたくさんの料理を並べ、昼食を取っていた。

「君は、何をしているのかね?」教授は驚いた顔で助手に尋ねた。

「すいません」かえでは申し訳なさそうに、「食堂まで行くのがめんどうなので、つい…」

かえでは偶然この研究室に迷い込んできた学生で、どういうわけか教授のことが気に入ってしまい、押しかけ助手として研究の手伝いをしていた。

「それにしても」教授は机に並んだ料理を見て、「どうやってこんなに作ったのかね?」

「ほんとに、すいません」かえでは深々と頭を下げると、「実は、あの装置を使ったんです」

「装置を?」教授は研究室の一角を占領している機械の塊を見て、「まさか君、この装置で料理を作ったのかね? 信じられない。そんな使い方ができるわけがない」

「でも、教授。それができちゃったんです」かえではそう言うと、まだ残っていたジャガイモや豚肉などの食材と調味料を容器の中に入れると、装置のボックスにセットした。

「えっと、これでパワーを弱にして…」かえでは装置のスタートボタンを押した。

装置はぶうぉーんと音を響かせて動き出した。しばらくすると、ボックスから白い煙が立ち上がった。それを合図に、かえでは装置のスイッチを切った。そして、ボックスの扉を開ける。中から出てきたものは、肉じゃがだった。

「でも、難点は…」かえでは肉じゃがを机の方に運びながら、「どんな料理になるのか、わからないことです。同じ材料を入れても、同じ料理ができるとは限らないんです」

「これは、たまげたな」教授はそう言うと、容器の中で湯気を立てている肉じゃがを、まじまじと見つめた。

「食べてみますか?」かえではそう言うと、教授に大きなスプーンを手渡した。

教授は恐る恐る口にした。その瞬間、教授の顔色が変わり、目から大粒の涙がこぼれた。かえでは教授の変わりように驚いて、急いで出来たての肉じゃがを口にしてみた。

「…まずい! 何で、これだけ。他の料理はとっても美味しいのに」

「これは、妻の味だ。私の妻は、どういうわけか、肉じゃがだけがまずくてね」

「妻って、あの、教授の、行方不明になっている…」

「そうだ。もう、二十年になる。私と一緒に研究してたんだが、この研究室で事故があってね。それ以来、行方がわからなくなっていたんだ。だが、とうとう見つけた。あいつは、この装置と同化していたんだ。ずっと、私のそばにいてくれたんだよ」

<つぶやき>愛する人のことを思い続けることができるなんて、素敵なことですね。

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

T:012「ラブレター」

山田君へ。突然こんな手紙を書いてしまって、ごめんなさい。

私が廊下で転んでプリントをばらまいてしまったとき、山田君は一緒に集めてくれたよね。あのとき、私、ちゃんとお礼も言えなくて。山田君は、そんなこともう忘れているかもしれないけど。私は、ずっと後悔してて。なんで、ちゃんとありがとうって言わなかったんだろう。ちゃんと言ってれば…。

私、山田君と同じクラスになったときから、山田君のことがずっと気になってて。でも、声をかけることが出来なくて。この手紙を書くのだって、ずっと迷ってて。友達に相談したらね、ちゃんと告白した方がいいって言われたの。それで、私、決めたの。

私、山田君のことが好きです。山田君は、他に好きな人がいるかもしれないけど、それでもいいの。私の片思いでもいい。こんな気持ちになったのは初めてで、自分でもどうしたらいいのか分からないんだ。今もドキドキしてる。でも、なんだか心の中がほわっとしてて、あったかいの。今まで悩んでいたことが、どっかへ行っちゃった。

あのときは助けてくれて、ほんとにありがとう。もし、私のこと好きじゃなかったら、好きになれなかったら、この手紙は捨ててください。

「ねえ、あなた。さっきから何やってるの。そんなんじゃ、ちっとも片付かないでしょ」

「ちょっとね、昔の手紙を見つけてさ」

「もう、今日中にやらないと、あさっての引っ越しに間に合わないでしょ」

「ごめん。でも、懐かしくてさ。きみ、これ覚えてる?」

男は女に色あせた手紙を手渡した。女はそれを手に取ると、「なに、これ?」

「何だよ。覚えてないの? ほら、学生のとき、きみが僕に…」

「知らないわよ。私、手紙なんか書いたことないし」

「えっ、そうだった?」

「もしかして、これラブレター?」女が手紙を読もうとしたので男は慌てて、

「駄目だって…」

男は女から手紙を取り上げようとするが、女は逃げまわりながら、

「ねえ、誰からもらったのよ。白状しなさい」

「だから、きみからだと…」男はなんとか手紙を取り戻して、「よっしゃ!」

「もう、子供なんだから」女は悔しそうに言うと、「ほんとに覚えてないの?」

「うん」男は手紙をかざして、「名前も書いてないし。ほんとにきみじゃないの?」

「私は知ーらない。ねえ、そんなことより、あなたのガラクタなんとかしてよ」

「ガラクタって。あれは、僕の大切なコレクションなの」

「そうですか。あなたが片付けないと、私、明日の不燃ゴミに出しちゃうわよ」

「やめてくれよ」男はそう言うと自分の部屋に駆け込んだ。

「まだ持ってたなんて…」女は男が置き忘れていった手紙を手に取ると、懐かしそうにつぶやいた。「でも、これは、私が預かりますからね」

<つぶやき>初恋は青春の思い出。心のどこかに隠れてて、時々現れては消えていく。

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

T:013「最後のラブレター」

かすみさんがこの手紙を見つけたとき、もう僕はこの世界から消えてしまっていると思います。でも、悲しまないで下さい。僕とあなたが過ごした三十年のあいだ、楽しいことがたくさんあったから。僕は、あなたと一緒にいられて、とても幸せでした。

僕がこんなことを言うと、かすみさんは怒るかもしれませんね。だって、僕は良い夫ではなかったから。仕事にばかり夢中になって、あなたのことを一人ぼっちにしてしまった。子供たちのことも、みんなかすみさんに任せてしまっていたしね。

でも、あなたのおかげで、子供たちも無事に育ってくれました。とても感謝しています。こんなこと、面と向かっては言えなかった。ちゃんと言っておけばよかったね。

あなたはいつも家族のことを考えていてくれたよね。僕が入院したときも、毎日のように来てくれた。僕がそんなに来なくていいよって言っても、あなたは僕と一緒にいられる時間が増えたのよ、こんな幸せなことはないって笑ってくれた。僕は、あなたの笑顔がいちばん好きだったんだよ。あなたの笑顔はみんなを幸せにしてくれる。

僕がいなくなっても、笑顔を忘れないで下さい。これからは、あなたのやりたいことを好きなだけしていいんだよ。僕から、かすみさんへのご褒美です。ありがとう。

「何してるの?」押し入れの前で座り込んでいる娘に、母は声をかけた。

「ねえ、私、すごいもの見つけちゃった」興奮を抑えながら娘は古びた本を差し出した。

「これ、かあさんの…」母は懐かしそうに微笑んだ。「これは、おばあちゃんがとっても大切にしていた本よ。この本のおかげで、おじいちゃんと出会えたってよく言ってたわ」

「そうなんだ。だから…」娘は目を潤ませて、「この中に手紙がはさんであったの。おじいちゃんからのラブレターよ。それも、最後のラブレター」

娘は色あせた手紙を母に手渡した。母は手紙を読み終えると、

「こんな手紙もらってたなんて、ちっとも知らなかったわ」

「おばあちゃん、いい恋してたんだよね。こんなに愛されていたなんて…」

「あなたはどうなの。いい恋、してないの?」

「私は…。どうなんだろ、わかんなくなっちゃった」娘は投げやりに言った。

「隆さんとうまくいってないの?」

「うーん。やっぱり、遠距離って続かないのかな?」

「なに弱音吐いてるの。そんなんじゃ、おばあちゃんに笑われるわよ」

「だって…。逢いたいときに逢えないなんて、つらすぎるよ」

「おばあちゃんだったら、今ごろ飛んで行ってるでしょうね」

「私は…。ひとりでアメリカなんて行けないよ」

「もう、いつまでも子供なんだから。そんなんじゃ、何にも出来ないよ」

「わかったわよ」娘は立ち上がり、「行くわよ、行けばいいんでしょ。私だって…」

「でも、遺品の整理を済ませてからにしてよ。ひとりじゃ大変なんだから。それと、隆さんにちゃんと連絡しときなさい。向こうで、金髪の美女と鉢合わせしないようにね」

「もう、かあさん! なに言ってるのよ。そんなことあるわけないでしょ」

<つぶやき>人生の節目にあたり、心のこもった感謝のラブレターを書いてみませんか。

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

T:014「怪盗ブラック」

達也は自分の叫び声で目を覚ました。ひどい頭痛だ。彼は頭をふって、あたりを見回した。なんとか頭痛がおさまると、やっと自分がどこにいるのか理解した。

この部屋の持ち主は、怪盗ブラックと名乗っていた。先月、ある美術館から名画を盗んだことで、世間から注目を集めたばかりだ。なぜ彼がここにいるのか。それは、彼こそが怪盗ブラックだから。というより、彼の中に怪盗が同居しているのだ。

達也は大きなため息をついた。自分の中にいる別の自分が、また悪事を働こうとしている。でも、それを止めることは彼にはできなかった。ふと、彼は手に握りしめている紙に目をやった。テーブルに広げてみると、それは地図と、どこかの建物の見取り図だ。地図には赤い線が引かれ、見取り図にはばつ印がつけてあった。彼は地図の赤い線の行き着く先を見て驚いた。そこは、彼のよく知っている人の屋敷だった。

「ご、ごめんなさい。こんなところへ呼び出して…」達也は落ち着かない様子で言った。

「そんな、いいんです。うれしい。達也さんから誘ってもらえるなんて」

しゃれたオープンカフェにいる二人は、誰が見ても不釣り合いなカップルに見えた。達也は時代遅れの黒縁眼鏡をかけて、何ともさえない服装をしていた。それにひきかえ彼女のほうは、清楚で気品があり良家の子女という雰囲気だ。

「今度、家でパーティがあるんです。よかったら、達也さんも…」

「いや、ぼ、僕なんか駄目ですよ。それより、綾乃さんに聞きたいことがあって…。あの、綾乃さんの家に、家宝と言えるような大切なものってありますか?」

「家宝? そう言えば、子供の頃、家にはお宝があるって聞いたことがあります」

「あの、こ、これから話すことは誰にも言わないで下さい。お願いします」彼は声をひそめた。「実は、そのお宝を盗もうとしている悪党がいるんです」

「えっ!」彼女は思わず小さく叫んだ。

その日の夜中。暗闇にまぎれて屋敷に忍び込む人影があった。身軽に塀を乗り越えて、大きな庭木をよじ登り二階のベランダに飛び移った。そして、ガラス窓をいとも簡単に開けてしまった。部屋に入ると、すぐに隠し金庫を見つけだし、ものの十数秒で開けてしまった。その手口の鮮やかなこと。怪盗は中にあった小さな木箱を取り出し、にやりと笑った。

そのとき突然、部屋の明かりがつき、大勢の警官がなだれ込んだ。怪盗は逃げる余裕すらなく、取り押さえられ観念した。手錠をかけられ連行される男。

屋敷の玄関は大勢の人であふれていた。その中に、綾乃の姿もあった。綾乃は怪盗を見て驚いた。その顔は、まぎれもなく達也の顔だった。達也は綾乃を見つけると、優しく微笑んだ。まるで、すべてのことが分かっていたみたいに。

綾乃は刑事から木箱を渡された。それは昼間、達也から本物とすり替えるようにと渡されたものだった。綾乃は達也との約束を守っていたのだ。彼女はそっと箱を開けてみた。中にはウサギの小さな置物が入っていた。綾乃はハッとした。これは子供の頃、達也にプレゼントしたものだった。添えられていたカードには、「これで終わらせることができます。僕は、綾乃さんのことは忘れません。ありがとう。幸せになって下さい」

<つぶやき>人生にはどうしようもないことってありますよ。でも、負けないで下さい。

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

T:015「彼女のスイッチ」

エリカはベッドで熟睡していた。昨日で担当していたプロジェクトが一段落したのだ。睡眠時間を削って、なんとかここまでがんばってきた。こんなに心地よい眠りは何日ぶりだろう。彼女は至福のときを味わっているようだった。

朝の穏やかな光が彼女をつつみ、さわやかな風が彼女の頬を撫でた。小鳥たちのさえずりでエリカは目を覚ました。ベッドの中で寝返りをうち、気持ちよさそうに伸びをした。

ふと、彼女は違和感を覚えた。何かが違う。ハッと、彼女は気がついた。色が…、色がないのだ。見えるものすべての色が消えている。目覚まし時計の赤も、観葉植物の緑も、彼女の好きなピンクのカーテンもすべてモノクロになっていた。

「なにこれ」彼女は起き上がると目をぱちくりさせて、「まだ夢の中なの?」

彼女はほっぺたをつねってみた。それも、思いっきり。

「痛い!」彼女は飛び上がらんばかりに叫んだ。「夢じゃない。なんで、どうしちゃったの」

エリカはこの現実をどう受け止めたらいいのか、まったく分からなかった。彼女は恐る恐る窓から外を見た。そこには青い空も、木々の緑もなかった。街の色すべてが灰色に染まっていた。彼女は、しばらくそこから動けなくなっていた。

エリカは診療所へ行くことにした。子供の頃からの掛かり付けの小さな診療所。そこの先生はどんな病気や怪我でも、たちどころに治してくれた。まるで魔法のように。

「大丈夫よ」エリカは自分に言い聞かせるようにつぶやいた。「色がないだけで、ちゃんと見えてるじゃない。なんの問題もないわ」

彼女は玄関の扉を開けて外へ出た。いつもの光景。エリカはほっと胸をなで下ろした。家を出て、いつもの道を歩く。周りの人たちも、彼女の異変に気がつくはずもなかった。しかし、最初の交差点に来て彼女は愕然とした。信号が、何色か見分けがつかないのだ。

「どうしよう」彼女は必死に考えた。「そうよ。みんなと同じにすればいいじゃない」

彼女は他の人が歩き出したら青、止まっていたら赤と判断した。

その診療所は古びたビルの中にあった。表に看板が出ているわけでもなく、通りすがりの人にはまったく気づかれそうになかった。診療所に入ると、待合室には誰もいなかった。彼女自身、この診療所で他の患者さんと出くわしたことなどなかった気がする。こんなんでよく続けられるなと、エリカは不思議でならなかった。彼女は待合室の椅子に腰掛けた。ここの先生なら治してくれる。なぜか彼女は、そんな確信のようなものを感じていた。

「どうされました?」温和な顔の白髪の先生が聞いた。「どこか、調子が悪いのかな」

エリカは今までのことを説明した。世界が灰色になってしまったことを。先生は、カルテに何か書き込んでいたが、彼女の顔を見て微笑んだ。

「心配ありません。いろんなものを見すぎたんです。インクを交換すれば直りますよ」

「インク…」エリカは首をかしげて、「交換って、どういうことですか?」

「すぐに終わりますよ。カートリッジを替えるだけですから」先生はそう言うと、彼女の両方の耳たぶを引っぱった。すると、彼女はすべての機能を停止させた。

<つぶやき>あなたは、友達の耳たぶを引っぱって確認しないでね。怒られちゃいますよ。

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

T:016「疑似家族」

疑似家族計画。これは政府が新しく打ち出した政策で、いよいよ今月から施行されることになった。この計画は、一人暮らしの老人や、親のいない子供たちに家族を作ろうという目的で始まった。それと、結婚適齢期なのに、いまだに独身という男女にも適用された。国が結婚相手を選び出し、少しでも少子化を解消させようという狙いもあったのだ。

この計画が発表されたとき、反対を唱える人たちもいた。だが、その声もいつしか消えてしまった。国民全体が、この計画に期待とあこがれを持つようになったのだ。

のぞみは母親を去年亡くしたばかりで、今は一人で暮らしていた。

大学から帰った彼女は、郵便受けの中に赤い封筒が入っているのを見つけた。差出人を見ると、<疑似家族計画推進委員会>となっていた。封筒を開けてみると、赤い紙の命令書が入っていた。彼女はそこに指定されている場所へ行き、まったく知らない人たちと暮らすことになるのだ。持っていけるものは、トランクひとつと決められていた。もしこの命令に従わないときは、罰せられることになってしまう。

のぞみは不安な気持ちで、真新しい家の呼び鈴を鳴らした。中から出てきたのは中年の夫婦。もちろん、この二人も推進委員会が選び出し、夫婦になることを決められたのだ。

「やあ、いらっしゃい」満面の笑顔で男が言った。「あっ、違うな。お帰りなさいだ」

「あなた、しっかりしてよ。お帰り、のぞみ」女はそう言うと、のぞみを抱きしめた。

「あの、これからよろしくお願いします」のぞみは少しホッとした。そんな変な人たちじゃないみたいだ。これなら、仲良くやっていけるかもしれない。

夕食の後、男はお茶をすすりながら、おもむろに言った。

「のぞみは、マニュアルは読んだかい?」

「マニュアル?」のぞみはしばらく考えて、「ああ、あの分厚い…」

「あら、いやだ」女はあきれた顔で、「だめじゃないの。ちゃんと読まないと」

「ごめんなさい。つい、面倒になっちゃって」

「いいかい」男はさとすように、「これから、私たちは仲良く暮らさなきゃいけない。そして、ポイントをどんどん貯めていく。そうすると、もっと大きな家に引っ越せたり、海外旅行にだって格安で行けるようになるんだ。だから私たちは、これから一致団結して…」

「あなた、そんなに頑張らなくても大丈夫よ。私たちは仲良くやっていけるわよ」

「もちろん、父さんだって。でも、もし意見の食い違いとか、もめ事があると…」

「そうね…」女は声を落として、「私、ちょっと小耳にはさんだんだけど、問題を起こした家族は、更生施設に送られるんですって」

「更生施設?」のぞみは不安になって訊いてみた。「それって、どういう…」

「これは、噂なんだけど」女は二人の耳元にささやいた。「そこへ送られたら最後、二度と出てこられないんですって」

その時、呼び鈴が突然鳴り響いた。三人は顔を見合わせた。玄関の扉を開けてみると、髪を赤く染めた男の子が、ふて腐れた感じで立っていた。彼は三人をにらみつけて、

「なに見てんだよ。息子が帰って来たんだろ。なんか言うことあんだろッ!」

<つぶやき>夫婦も最初は他人です。時間をかけて、少しずつ絆を深めていきましょう。

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

T:017「タイミング」

祐太は会社の同期の女性に思いを寄せていた。彼女は美人というほどでもなく、どこにでもいるようなごく普通の女性だった。彼にしても、別に彼女に一目惚れしたというわけでもなかった。職場でたわいのない話をしたり、仕事のあとの飲み会とかで仲良くなって。自分でも意識しないうちに、なんか良いよな、やっぱり気になる、好きになっちゃったのかも。てな感じで、<どうしようか>と思い始めたのは一ヵ月前だった。それからというもの、普通に話しているつもりでも、なんだかぎこちなくなっている自分がいた。

同じ職場で働き始めてもう1年ぐらいになるのだが、彼女のプライベートのこととなると、祐太はまったく知らなかった。もしかすると付き合っている人がいるのかもしれない。そんな不安がよぎり、彼の告白の決意をにぶらせた。

ある日のこと、たまたま会社の備品倉庫で二人だけになるという好機がめぐってきた。この機会を逃したら、もうこんなことは二度とないかもしれない。

「あの…」祐太は思い切って声をかけてみた。「実はですね…」

「何を探してるんです。よかったら、私も一緒に」

「いや、そういうことじゃなくて。その…」

彼がまさに告白を切り出そうとしたとき、後ろから先輩の声がした。

「なにさぼってるんだよ。みんな待ってるんだから、早くしろよ」

これで祐太は、せっかくのチャンスを逃してしまった。祐太の落ち込みようといったら。何かひとつでも彼女のことを聞くことができたら、少しは救いになったのだが…。

そんな祐太に突然チャンスがめぐってきた。街を歩いていた祐太の目の前に、彼女が現れたのだ。彼女はびっくりしたような顔をして言った。

「この近くに友達が住んでるんです。今日はそこでパーティがあって」

「ああ、そうですか。あの、僕、このあたりに住んでて…」

「そうなんですか。あっ、そうだ。もし、よかったら、これから一緒に行きませんか?」

「えっ、僕と? いや、僕なんかが行ったら…」

「いいんですよ。その友達、新婚なんです。それに、今日来ることになってる他の友達も、どうせ旦那や彼氏と一緒だし。私、そういう人っていないんですよね」

「そうなんだ…」

「だから、付き合ってもらえると、すごく助かるんですけど…」

「うーん」と祐太はうなった。彼の頭の中でいろんなことがぐるぐるめぐった。

「やっぱり、だめですよね」彼女はがっかりしたように言った。

「ごめんなさい。今日、田舎から母親が出てくるんで、迎えに行かないといけないんです。ほんとに、すいません」

「そうなんですか。いえ、いいんですよ」彼女はそう言うと、にっこり笑った。「田中さんって、母親思いなんですね」

彼女と別れた祐太は、思いっきりため息をついた。彼女ともっと親しくなれたかもしれないのに。それに、彼女に悪いことをしてしまったようで、心苦しかった。

<つぶやき>なにをするにもタイミングは大切です。一つ間違えると、大変なことに…。

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

T:018「携帯つながり」

駅前にある女神の銅像。いつからか、ここは恋人たちの待ち合わせの場所になっていた。今宵も女神が見守るなか、何組もの恋人たちが夜の街に消えていった。

亜紀は駅の大時計を何度も見上げていた。今夜は、一週間ぶりに彼に会える。この一週間、お互いの仕事が忙しくて、電話でちょっと話しをしただけだったのだ。

亜紀は人混みの中に彼を見つけて、思わず笑みがこぼれた。彼も彼女を見つけたらしく、軽く手を振った。彼がだんだん近づいてくるにつれて、亜紀の心はまるで初恋のときみたいにときめいていた。

「もう、遅い。遅刻よ」と亜紀はちょっとふくれ顔で言った。

「ごめん。ちょっとさ…」

「どこへ行こうか? なんか美味しいもの食べたいなぁ」亜紀は彼の腕をとって言った。

「それがさ」彼は彼女から一歩離れて、「さっき、携帯で…。なんか、急に、戻って来いって…。なんか、トラブルがあったみたいでさ、行かないといけなくなった」

「なにそれ。トラブルってなによ。だって、そんな…」亜紀は顔をくもらせて言った。

「悪いな。また、電話するよ。ほんと、ごめん」

彼は亜紀を置き去りにして、逃げるように去っていった。残された彼女は、悲しい気持ちでいっぱいになった。淋しくて、気がついたら彼のことを追いかけていた。

彼は駅ビルの中に入っていった。電車に乗るのかと思ったら、改札の前を通り過ぎ、駅裏の方に歩いていく。会社に戻るなら、電車のほうが早いのに。亜紀はどこへ行くのか、知りたくなった。彼からつかず離れずついていく。

彼は駅裏の喫茶店に入っていった。店の窓越しに中をうかがう亜紀。彼は若い女が座っているテーブルに腰掛けた。いかにも親しげで、まるで恋人のように微笑み合う二人。亜紀は、若い女の顔がよく見える場所に移動した。それは、見たことのない顔だった。若い女は彼の手を取り、なにか話しかけている。彼は嬉しそうに聞いていた。彼の楽しげな顔を見たとき、亜紀は心の中で何かが壊れるのを感じた。

亜紀はつかつかと喫茶店に入り、彼の前に立った。彼が驚いたのは言うまでもない。

「どうして…」彼は思わず立ち上がり、口をもごもごさせた。

「携帯貸して」と無表情な顔で亜紀が言った。

亜紀のこんな冷たい目を、彼は今まで見たことがなかった。彼女の気迫にけおされた彼は、持っていた携帯電話を彼女に渡してしまった。亜紀はいくつかのボタンを押してから、彼の胸に携帯を押しつけた。恐る恐る携帯を見た彼は、アドレスや履歴などのデータがすべて消されているのに気がついた。

「あっ、仕事のやつも消すなんて…。なに考えてんだ!」と彼は叫んだ。

「これで、この女と楽しくやれるでしょ。じゃあ、さようなら」と亜紀は冷たく言うと、座っている女に微笑みかけて、彼に背を向けて歩き出した。後ろで彼が何かわめいていたが、亜紀の心にはもう届かなかった。

店を出てからも、彼女は颯爽(さつそう)と歩きつづけた。でも、彼女の頬にはひとすじ、涙がこぼれていた。彼女はそれをぬぐいもせずに、前をしっかりと見つめていた。

<つぶやき>どんな時でも、きりりとしていたい。でも、悲しい時は泣いてもいいんだよ。

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

T:019「飛び立つ男」

とある峠道。その道は、切り立った断崖の上を通っていた。そこからの眺めは素晴らしく、遠くの町まで見わたすことができた。断崖のふちに立ってみると、誰でも足がすくむほど高く感じられた。

いつの頃からか、この崖に一人の男がやって来るようになった。彼は朝から晩まで、崖のふちに座っていた。そして、風が吹き始めると立ち上がり、両手を真横に広げて目をつむり、身体で風を受けて背筋を伸ばす。まるで飛び立とうとでもするように。

そこに一人の女がやって来た。女は、男のしていることを不思議そうに眺めていたが、そっと男に近づいて、

「何をしているの?」と声をかけた。「あなた、昨日もここにいたわよね」

「僕は、待ってるんです」男は女のほうを振り向きもせずに答えた。

「誰かを待っているの?」女は恐る恐る崖に近づきながら言った。「でも、そんなところにいたら危ないわ。もし落ちたら、生きてなんかいられない」

男は女の言っていることが耳に入らないのか、まったくやめようとはしなかった。女はあきらめて男に背を向けた。その時、今まで吹いていた風がやんだ。

「来てくれないのか…」と男はがっかりしたようにつぶやいた。

「あなた」と女は怒ったように言った。「もうやめなさい。命を粗末にしたらいけないわ」

「僕は待っているだけです」男はやっと女の方をふり返り言った。「僕の風をね」

「あなたの風?」女には、男の言っていることが理解できなかった。

「そうです。僕はずっと待っているんです。僕の風が吹いてくるのを」

「何を言っているの」と女は言った。「風は誰のものでもないわ。それに、どうやって自分の風を見分けるのよ。そんなことできっこないわ」

「そんなことありません。身体で感じるんです。あなたにだってできますよ」

「別に私は…。自分の風なんか欲しくないし、風がなんの役に立つのよ」

「もし自分の風を感じることができたら、飛び立つことができます」

男はそれが当たり前のことのように、確信を持って言い切った。女はあきれてしまった。こんな馬鹿なことを考える人がいるなんて、信じられなかった。

「飛び立つ?」と女はあきれ顔でつぶやいた。「人は飛ぶことなんてできないわ」

「誰が決めたんですか?」男は女の顔を覗き込み、「思い込んでいるだけですよ」

「そんなことない」女はむきになって、「人の身体は飛ぶようにはできてないの」

「それは辛抱が足りないからです。辛抱して自分の風を待ち続ければ、誰でも飛び立つことができるんです。あなたもやってみませんか?」

「そんな馬鹿なこと…。だいいち、今まで飛んだ人がいたなんて、聞いたこともないわ」

「もしかすると、あなたが第一号になるかもしれませんよ」

「あきれた。私には、そんな無駄なことをする時間はないの。あなたもそんなこと考えてる暇があるなら、ちゃんと働いた方がいいわ。あなたにだって家族がいるんでしょ」

「いましたよ。でも、妻も子供たちも、どっかへ飛んで行ってしまいました」

<つぶやき>男は夢中でロマンを追い求め、女は安定した生活を望むのかもしれません。

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

T:020「子供カタログ」

「なあ、いいかな?」夫は妻のベッドに入り込みつぶやいた。「子供が欲しい。俺たちの」

「何よ、急に…」妻は戸惑った表情で夫を見つめた。夫はかまわず、妻の腰のあたりをまさぐり始めた。妻は飛び起きて、「やめてよ。いやよ、私」

「なんでだよ」夫は困惑した顔で起き上がり、「俺たち、夫婦だろ?」

「今はだめよ。仕事だってあるし。それに、子供を産んだら体型だって…」

「なんだよ、それ」夫は信じられないという表情で妻を見つめた。

「それより、もっと良い方法があるわ」妻はそう言うと、サイドテーブルの引き出しから一冊のカタログを取り出して、「今日、届いたの。これ、すごいのよ」

夫はそれを手に取った。表紙には〈子供カタログ〉と書かれていて、中をパラパラと見てみると、子供ではなく成人の男女の写真が載せられていた。写真の横にはその人物の学歴や職歴、病歴、性格分析、好きな食べ物にいたるまで、あらゆる情報が書かれていた。

「その中から気に入った男女を選んで、子供を作ってもらうの」妻は嬉しそうに微笑んだ。

「えっ? そんなことできるわけないだろ」

「それが、できるのよ」妻は夫の腕に手をまわし、「それに、こっちの希望する年齢になるまで、その子供を育ててくれるのよ。たしか、最長で二十歳までだったかな」

「そんなばかな…」夫は信じられないと思いながらも、「お金、かかるだろ」

「それが、無料なの。なんでも、政府の機関が運営してるみたいよ。こっちが引き取るまでは、ちゃんとしつけとかしてくれて、一流の学校にも通わせてもらえるの」

「でも、なんかそれ、あやしくないか?」

「そんなことないわよ。ねえ、考えてみて。子育てに手がかからないわけだから、今の仕事つづけられるじゃない。それに、超エリートの子供を持つことができるのよ。それに、それに、養育費がかからないぶん、今よりもっといい暮らしができるわ。それでね、子供は女の子がいいなぁ。十八くらいで引き取って、その頃には、私は仕事をやめて…」

「えっ、仕事、辞めちゃうのか?」

「大丈夫よ。それまではバリバリ働くから。で、その子と姉妹みたいな母子になって…」

「なに夢みたいなこと言ってるんだよ。こんなの、でたらめにきまってるよ」

夫はカタログを床に放り投げた。その時、突然、寝室のドアが開き、黒ずくめの男たちが入って来た。夫婦は一瞬、なにが起きたのかわからず凍りついた。

「あなたは選ばれました」男の一人が妻に言った。「我々と一緒に来て下さい」

「なんだよ」夫は我に返ると妻をかばいながら、「出てけ。出てかないと警察を…」

男たちは夫の言うことなど気にもとめずに、妻に一枚の写真を手渡した。

「それが、あなたのお相手の男性です。彼と結ばれていただきます」

妻はその写真の男性に見入っていた。夫よりもはるかに良い男であることは、誰が見ても明らかだった。妻は夫に微笑みかけ、「ちょっと、行ってくるわ。すぐ、戻るから」

妻が去ったあと、男は呆然となった。床に放置されたカタログに目をやると、投げ捨てたとき偶然開いたページに、妻の幸せに満ちた写真が載せられていた。

<つぶやき>どんな時も、女は美しいものに憧れるのです。それが本能であるかのように。

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

T:021「ロスト・ワールド」

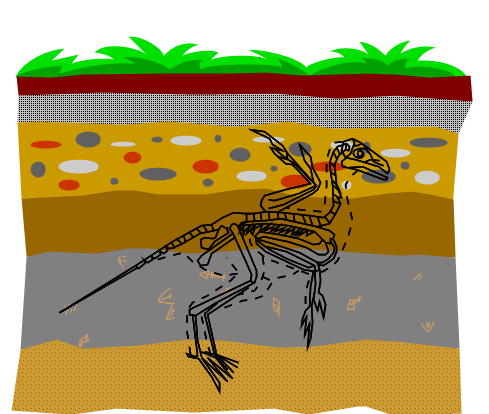

20XX年。人類は地球のほとんどの場所に足を踏み入れていた。だが、アマゾン奥地の一部の地域だけは別だった。そこは深い密林や湿地に守られた、いまだ人の侵入をこばみ続けている地球最後の秘境。探検家たちのあこがれの聖地になっていた。

何人もの命知らずの探検家がその場所に挑んだが、いずれも失敗に終わっていた。深い森に足を踏み入れ、命を落とした者も数知れず。ちゃんとした地図もなく、自分たちの位置を見誤れば、生還することは難しい。こんな科学万能の時代に、不思議に思うかもしれない。地球の周りにはたくさんの衛星が飛び交い、詳細な写真を撮ることもできるはずだ。なのに地図すら作れないなんて。

その原因は、この場所の特殊な環境によるものだ。ここはいつも厚い雲におおわれ、晴れることはほとんどなかった。それに、どういうわけか、この場所の地磁気が歪んでいるのだ。その影響もあるのか、衛星でえられるデータも信憑性はまったくない。

その奇跡は突然起こった。分厚い雲がほんの短い時間だが、消え去ったのだ。その時、たまたま上空にいた観測衛星が写真を撮影することに成功した。このニュースは全世界を駆けめぐった。世界の名だたる探検家たちは色めき立った。

写真には今まで謎だった地形がはっきり写されていた。森の様子や湿地の大きさ、川の存在も確認された。だが、いちばんみんなを驚かせたのは、密林の中央に断崖に囲まれた小高い丘があったことだ。その丘の中央には、どうにも不自然な緑の小山があった。

さっそく探検隊が組織された。経験豊富な探検家と、有能な生物学者、地質学者たちが集められた。彼らの目的は、地磁気の綿密な調査と地形の測量、新種生物の発見。それに、あの不自然な緑の山が何なのかを調べることだ。

探検隊はやっとの思いでジャングルを抜け、断崖までたどり着いた。そして、百メートルほどの断崖を登り切り、いよいよ未知の世界に踏み込んだ。そこは、倒木や立木にいたるまでいちめん苔でおおわれていて、今まで歩いてきたジャングルとはまったく違う様相を呈していた。彼らは驚きのあまり目を見張り、なにひとつ見逃すまいと身を引締めた。

「隊長! あれは何ですか?」しばらく歩いたところで隊員の一人が叫んだ。

彼の指差すほうを見てみると、何かが倒木のあいだから頭を出していた。隊長はすぐに駆け寄り、驚きの声をあげた。

「何でこんなところにあるんだ!」隊長が手にしたのはペットボトルだった。

「こっちにも何かあります!」別の隊員が叫んだ。

そこにあったのはスナック菓子の袋。次々と見つかる人の痕跡に、隊長をはじめ隊員たちは呆然と立ちつくした。

何とか目的の小山にたどり着いたとき、みんなは言葉をなくした。驚きのあまりしゃがみ込む者や、憤りのあまり涙する隊員さえいた。そこにあったのは、ゴミの山。緑色のごみ袋が積み上げられて、山のようになっていたのだ。その時、どこからともなく飛行機の音がとどろき始めた。雲におおわれた空を見上げると、小型の輸送機か何かが旋回しているようだった。次の瞬間、緑色のごみ袋が次々と彼らの頭上に降ってきた。

<つぶやき>ゴミはちゃんと持ち帰りましょう。小さなことでも地球を救えるのです。

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

T:022「マイ・ブラックホール」

薄暗い部屋に、キャンドルのほのかな明かりが揺らめいていた。テーブルの上には、真っ黒に塗りつぶされたブリキ缶。キャンドルの光を妖しく反射させていた。

育代はその缶を睨みつけていた。長い沈黙のあと、彼女は意を決したように缶のフタに手をかけた。そして、一瞬の戸惑い。このフタを開けるには、よほどの覚悟がいるようだ。

彼女は持てる勇気をふりしぼり、ブリキ缶のフタを静かに開けた。そして、自分の身に付けているネックレスをはずす。彼女はそれをいとおしそうに見つめたのち、ハンカチにくるんで箱の中に納めた。育代はここで大きく息をつき、缶のフタをもとに戻した。

これらの一連の動作を、育代はまるで何かの儀式のように、決められた手順でもあるかのように執り行った。すべてのことを終えると、彼女の顔に安堵の表情がうかんだ。

次の瞬間、部屋の明かりがつき、育代は現実の世界に引き戻された。

「もういいでしょ」安江はうんざりしたような顔で言った。「あたしも暇じゃないし、そうそうあんたに付き合ってられないんだから」

「ごめん。でも、私たち親友でしょ」育代は真剣な目をして言った。「これが、最後だから」

「はいはい」安江はなかばあきらめ顔で、「その言葉、何回聞いたっけ」

「そうね、たしか…」育代は指を折って、「三回目…じゃない」

「六回よ。男と別れるたびに呼び出されて…。あたし、何やってるんだろ」

そう言いながらも、安江は育代のことが放っておけないのだ。この女を一人にしたら、きっとだめになってしまう。安江はそう感じていた。誰かがそばにいてあげないと。

「で、今度は何で別れたの?」と安江は訊いてみた。「<君とはもうやっていけない>とか言われたりして」

「それは過去の話よ。もう、ブラックホールに葬ってやったんだから」

育代はそう言うと、ブリキ缶を押し入れの奥へ押し込んだ。

彼女はこの黒いブリキ缶のことを、ブラックホールと名付けていた。今まで付き合った何人もの男の思い出が、この缶の中に封じ込められている。

「ねーぇ」育代は笑みをうかべて、安江に近づきながら言った。「また、誰か紹介してよ」

「なに言ってるのよ。前の彼、紹介したの私でしょ」

「ほら、まだいるでしょ。安江の人脈なら、きっと、もっといい男…」

「いないわよ。あんたさ、理想が高すぎるのよ。もっと、相手に合わせて…」

「合わせてるわよ。ただ、私はもっといい男にしてあげようと思って」

「それがいけないのよ。男の自尊心を傷つけてる。だから、すぐに捨てられるのよ」

「捨てられる…。私が!」育代は顔を紅潮させて叫んだ。「私が捨てたのよ。今までの男、全部。だって…、だって、私は何も悪くないもん。なんで、なんで…」

安江はしまったと思った。だが、この機会にはっきりと言ってやらないと。それができるのは、自分だけなんだから。「ねえ、あんたは世話をやきすぎるのよ。もう少し…」

「それが私のいいところよ。ねえ、私みたいに世話好きな女性が好きな人、いるよね」

育代は天真爛漫な目で微笑みかけた。安江の心配事はまだまだ続きそうである。

<つぶやき>きっと、そういう男性もいるのかも。でも、度が過ぎるのはいけませんよ。

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

T:023「女子たちの戦場」

圭子の心は乾いていた。乾き切っていた。もう一年以上も彼がいないのだ。彼女はすごい美人というわけでもないが、そこそこ男好きのする顔だちをしていた。なのに、なぜか男がくどいてこないのだ。

そんな彼女にもやっとチャンスがめぐってきた。本社から転勤してきた男性社員。スポーツマンらしく、たくましい肉体とさわやかな笑顔は、全ての女子社員をとりこにした。色めき立つ女子たちを見て、圭子は先手必勝とばかり行動を開始した。

誰よりも早く彼に声をかけ、まだこの土地に不慣れな彼にアドバイスをしまくったのだ。その甲斐あってか、翌日には彼のほうから気さくに話しかけて来るようになった。同僚の女子社員からはやっかみもあったが、圭子はまったく気にしなかった。

半月ほどたった頃、彼のほうから誘いの声がかかった。

「ほんとですか?」圭子は飛び上がりたいのをぐっとこらえた。

「吉野さんには色々お世話になりましたし、皆さんとゆっくりお話とかしたいなと…」

「えっ、皆さん?」

「はい。同じ職場なのに、まだ皆さんのことよく知らないんで…」

「ああ、そういうこと…」圭子は周りをうかがって、「で、もう声をかけたのかな?」

「それは、これからです。まず、吉野さんに…」

「じゃあ、それ、私から伝えとくわ。まかせて。幹事、得意なのよ」

圭子は彼に微笑みかけた。そして、半ば強引に飲み会の幹事に就任した。

終業時間になると圭子は彼をつかまえて、そそくさと職場をあとにした。圭子の不審な行動に、同僚の女子たちは疑いの目を向けた。

「あの、他の方たちは…」洒落た雰囲気のお店に落ち着いた彼は、圭子に訊いた。

「あっ、ごめんなさい。みんな、なんか都合が悪いみたいで。ほんと、ごめんなさいね」

「そうなんですか…。じゃあ、他の日にすれば良かったですね」

「まあ、良いじゃない。今日は二人だけってことで…」圭子は、これでもっと親密になれるとほくそ笑んだ。そして、アルコールも入り二人の距離はさらに近くなった。

しかし、圭子の思惑もここまでだった。数人の女性客が二人のテーブルを取り囲んだ。

「吉野さん、やっぱりここにいたのね」同僚の芳恵が声をかけた。

「なによ」圭子は一瞬ひるんだが、「あーら、残業じゃなかったの」

「だって、山本さんの歓迎会でしょ」芳恵は彼の隣に座り、「頑張っちゃったわよ」

「そーぉなんだー」圭子は芳恵を睨みつけた。

二人は笑顔で会話をしているが、目は真剣そのもの。いや、かなり血走っていた。二人が言い合っている間に、他の女子たちがこっそりと彼を別のテーブルに連れ出した。

翌日。圭子は、彼が後輩の女子社員と楽しそうに話をしているのを目撃した。彼女の心に不安がよぎった。しかし、「あんな子に負けるはずないわ」とすぐに打ち消した。

数週間後。彼と後輩の女子が付き合っていると知らされたとき、圭子は動揺を隠すことができなかった。でも、彼の相手が芳恵でなかったことが、せめてもの救いになった。

<つぶやき>職場では、いろんな大人のバトルが繰り広げられているのかもしれません。

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

T:024「太陽焼却炉計画」

大手の産業廃棄物処理会社の大会議室。今、社運をかけた一大プロジェクトが始まろうとしていた。社長のひと声で始まったこととはいえ、研究員をはじめ、重役たちも成功すると思っているものは一人もいなかった。

「で、あるからして」社長の野太い声が広い会議室に響き渡った。「ロケットを太陽に向けて打ち上げることにより、より多くの廃棄物を処理することが可能になる」

「しかし、社長」研究員の一人が恐る恐る手を上げた。「そんなことをしたら、太陽に悪影響を与えることになるのでは…」

「何をバカな」社長は研究員を睨みつけた。「太陽は地球の130万倍もあるんだぞ。温度は6千度だ。核爆弾の100発や200発打ち込んだって、びくともしやせん」

社長の一喝で会議室は静まりかえった。この会社で社長に口答えしたらどうなるか、知らない者は一人もいなかった。社長の目配せ一つで、研究員は会議室からつまみ出された。

「それに」社長は威圧的に言った。「太陽に廃棄物を投棄するなという法律はどこにもない」

誰一人、口を開く者はいなかった。皆、自分の身を守ることしか考えていないようだ。

「ねえ、太陽さん、お腹こわさないかな?」突然、どこからか子供の声が響いた。

声のした方に皆の視線が集まった。そこには小さな女の子が座っていた。隣にいた父親らしき男は、あわてて子供の口を押さえた。

「静かにしてなきゃいけないよ」と男は女の子の耳元にささやいた。

「だって」女の子は父親の手をつかみ、「そんなに食べたら、お腹いっぱいになって…」

「だから、それは」男は冷や汗をかきながら言った。「大丈夫なんだよ。心配ない」

ツカツカと靴音が会議室に響いた。男が顔を上げると、目をつり上げた社長が間近に迫っていた。社長は男の前に仁王立ちすると、「君はどこの者だ。なぜ、子供を連れて来てる」

「わ、私は庶務課のもので」男は声を震わせて言った。「これは、娘でして…」

「ねえ、おじちゃん」女の子は不思議そうな顔をして言った。「どうして、そんなに恐い顔してるの。そんな恐い顔してると、お友達が逃げ出しちゃうよ」

女の子の無邪気な笑顔に、社長は拍子抜けしてしまった。

「わしは、恐い顔なんかしとらん」社長は女の子に向かって言った。「わしはな、この地球にある無駄なものを処分してやってるんだ」

女の子は社長の顔をじっと見つめた。彼の言うことをなんとか理解しようとしていた。

「だから」社長は面倒臭そうに、「いらなくなったものを、太陽に運んでだ…」

「いらなくなったら、ちゃんとリサイクルに出さないといけないんだよ」女の子はさとすように言った。「いつも、ママが言ってたわ。もったいないって」

「うん…」社長は言葉につまった。「そうか、それはそうだが…」

「これ、あげる」女の子はポケットから小さな手作りの御守り袋を取り出した。「ママからもらったの。これを持ってると、お友達がたくさんできるんだって」

女の子は社長の掌の上にそっとそれを置いた。

「ママはお星さまになっちゃったけど、いつも私のこと空の上から見てるのよ」

<つぶやき>子供の無邪気な笑顔に勝るものはありません。無垢な気持ちを忘れないで。

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

T:025「結婚申込」

夜。さやかはお肌の手入れをしながら、さっき別れたばかりの彼のことを思い返していた。「なんか変…」彼女はそうつぶやいた。明らかに様子がおかしい。何だかそわそわして…。明日の待ち合わせのことだって、絶対時間に遅れるなって何度も念を押していた。

「もう。あたしが待ち合わせに遅れたことなんか、一度もないじゃない」

さやかは頬を膨らませて、鏡の前に置いてある彼の写真を突っついた。彼女はまた鏡に向かうと、自分の顔をじっと見つめた。ふと、彼女の頭にある考えがよぎった。

「まさか…、そんなこと」彼女は首を振って否定した。しかし、どんどん頭の中で妄想が広がっていく。「もしかして、プロポーズ…」彼女は、思わず口にした言葉に頬を赤らめた。

彼と付き合い始めてもう三年。さやかは、この日の来るのを待ち続けていた。でも、彼はその気があるのかないのか分からない。彼女の方からそれとなく話を振ってみても、まったく反応を見せなかった。それが、いよいよ明日、もしかしたら明日、プロポーズされるかもしれない。さやかは何だがドキドキしてきて、思わず胸を押さえた。

次の日。さやかは仕事を終えると、足早に会社を飛び出した。待ち合わせの場所に着くと、まだ早いのに彼のことを探してしまう。五分、十分、十五分…。彼女はわくわくしながら待っていた。でも、待ち合わせの時間になっても、彼は姿を見せなかった。

十分過ぎ、十五分過ぎ…。さやかはだんだんイライラしてきた。いつもならこんなことはないのだが、今日は彼女にとって特別な日。遅刻は絶対に許されない。

二十分を過ぎた頃、彼がようやく姿を現した。その姿を見て彼女はあきれてしまった。いつもなら仕事帰りでスーツ姿のはずなのに、破れかけのジーパンに汚れたTシャツ姿。

「何で…」彼女は思わずつぶやいた。さやかは高級レストランに入ってもおかしくないように、それなりの服装をしていた。なのに彼ときたら…。

彼は挨拶もそこそこに、彼女の手を取りずんずん歩いて行く。彼女はつまずきそうになりながら、必死について行く。途中、何度も話しかけようとしたのだが、彼の方はまったく聞く耳を持たなかった。

彼は一軒の古びた居酒屋に入って行った。さやかは店の前で立ち止まり、「まさか、ここで…」とつぶやいた。彼女にとって、そこはプロポーズの場所としてあり得なかった。

さやかはそこで思った。やっぱり、あたしの早とちりだったんだと。仕方なく、彼女は店ののれんをくぐった。中には数人の客がいるだけだった。でも、そこに彼の姿はなかった。彼女が入口できょろきょろしていると、厨房の方から声がした。

「こっちに座ってよ。なに食べる? とりあえず、ビールでいいかな」

それは、彼だった。さやかは一瞬目を疑った。「何で…?」それ以上言葉にならなかった。

「ここ、俺の実家なんだよ。昨日で会社辞めて、この店を継ぐことにしたんだ」

「えっ、そんなこと…。あたし、聞いてないよ」さやかには、何が何だか分からない。

「なあ、一緒にこの店やらないか。俺、お前とやりたいんだ」

さやかは思わず立ち上がり、店を飛び出した。気が動転してしまったのだ。厨房の奥から父親の怒鳴り声がした。「馬鹿野郎! 会社辞める前に、彼女のことも少しは考えろ」

<つぶやき>相手の気持ちも考えないと、取り返しのつかないことになるかもしれません。

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

T:026「ヒーロー募集中」

スーパーマンも歳と共に力の衰えを感じはじめていた。後継者を捜してみたが、これといって良い人材が見つからない。そこで、新聞にヒーロー募集の記事を載せることにした。すると、意外にもたくさんの応募がよせられた。しかし、無報酬だとわかると、ほとんどの人が応募を取り下げた。それでも、三人だけ面接を受けたいと言ってきた。スーパーマンは、まだヒーローに憧れている人間がいるのだと分かり、ほっと胸をなで下ろした。

一人目の男は派手な服装をして、ニコニコしながら入って来た。そして、椅子に座るなり、「なあ、俺をヒーローにしてくれよ。俺には、充分その素質があるんだ」

スーパーマンは黙って男の話を聞いていた。そして、おもむろに口を開いて、「大通りのビルから落ちそうな人と、登山中に崖から落ちそうな人。君は、どちらを助けるかね?」

「そりゃ、もちろんビルの方さ。山の中で人を助けたって、誰も見てやしない」

スーパーマンは溜息をつくと、男を外へ促した。男はまだ言い足りないという顔をしていたが、仕方なくドアから出て行った。

二人目はでっぷりと太った男。その体型を見れば、明らかにヒーローにはほど遠い。彼はオーダーメイドのスーツを着て、これ見よがしに宝石を身に付けていた。

スーパーマンは質問した。「君はどうしてヒーローになりたいのかね?」

男は答える。「空を飛びたいからさ。空を飛べたら、世界中の美味しいものを、いつでも食べに行けるじゃないか」

「もし、困っている人が、助けを求めて来たらどうするかね?」

「まあ、そんときゃ助けてやるさ。でも、食事中の時は断るけどね」

スーパーマンはまた溜息をつき、男を外へ促した。男は大儀そうに立ち上がると、ゆっくりとドアから出て行った。

三人目が入って来たとき、スーパーマンは目を疑った。入って来たのは、小学生の女の子。たしか、募集要項には年齢の記載はなかったが、子供が来るとは思ってもいなかった。

「あたし、ママのお手伝いがしたいの。だって、ママね、赤ちゃんができたのよ」

女の子は目を輝かせて言った。スーパーマンは微笑んで、質問を始めた。

「もし、困っている人を見つけたらどうするかね?」

「そうねえ。まず、ママに訊いてみなくちゃ。あたし一人じゃ、決められないわ」

「君のママは、今日の面接のことは知っているのかい?」

「ママは知らないわ。あとで、びっくりさせたいから」

「それじゃ、ここへは一人で来たの?」

「パパがね、連れて来てくれたの。外で待ってるわ」

「パパは何て言ってるのかな?」

「もし合格したら、お金持ちになれるって言ってたわ」

「それじゃ、こうしよう。君が大人になったら、もう一度来てくれないか」

「今じゃなきゃだめよ。だって、あたし、小さくて、何もお手伝いできないもの」

「大丈夫さ。すぐに大きくなれるし、何でも出来るようになる。助けてあげたいっていう気持ちが大切なんだ。それを、忘れちゃいけないよ」

<つぶやき>なぜ大人は損得でものを考えるのでしょ。大事なもの、なくしてませんか?

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

T:027「寂しん坊」

あの男(こ)がいなくなった。突然、あたしの前から消えたのだ。何の前触れもなく…。

思えば、彼と出会ったのも突然だった。一ヵ月前の雨の夜。あたしは家の近くの公園で、雨に濡れて震えている彼を見つけた。あたしと目が合った彼は、にっこりと微笑んだ。その笑顔を見たとき、あたしの心の片隅に懐かしさが込み上げてきた。あたしは何の躊躇もなく、彼を家に連れて帰った。

あたしはアパートで一人暮らし。男の人を部屋に入れたことなんてなかった。そんなあたしが、見ず知らずの人を入れるなんて。何でそんなことをしたのか、今でも分からない。

彼は、たぶんあたしより年下。あたしはまるでお姉さんになったみたいに、身体を拭いてあげて温かい料理を振る舞った。彼は何も言わず、夢中になって食事を喉に押し込んだ。そんな彼を見て、あたしは思わず笑ってしまった。

こんなふうに笑ったこと、ずいぶん久しぶりのような気がする。あたしは人見知りで、友だちもあまりいなくて。一人暮らしをしたいって両親に言ったとき、ずいぶん反対された。「寂しがり屋のくせに、一人暮らしなんか出来ないだろう」って。

それは当たっていた。最初のうちは、毎日が新鮮でわくわくしていた。でもそのうち、自分は一人なんだって気づいて。当たり前のことだけど、家に帰っても誰もいなくて…。彼との出会いは、何かの運命なのだと勝手に思ってしまった。

その日から、彼は同居人になった。でも、なぜあたしなんかと暮らそうと思ったのか。あたしには分からない。彼も、何も答えてくれなかった。ちゃんと訊きたかったけど、しつこくすると嫌われるんじゃないかって思って…。

彼は、あたしのためにいろいろしてくれた。仕事から帰ると、ちゃんと食事の用意が出来ていて。「おかえり」って、笑顔で迎えてくれる。おかしな話だけど、部屋に灯りがついているのを見つけると、なぜかほっとして、駆け出したい気分になる。

彼と暮らすようになって、あたし、何だか変わった気がする。職場の人からも、「なんかあったんでしょう」って訊かれちゃった。でも、彼のことは内緒にしていた。だって、彼とは別にそういう関係じゃないし。ただの同居人…。

でも、ときどき思ってた。彼、あたしのこと……。あたしって、そんなに魅力ないのかな。あたし、彼のこと好きになりかけていた。彼のために、あたしも何かしてあげたかった。だから、訊いてみたの。あたしに出来ること、何かないって。彼はにっこり笑って、

「笑顔を見せてください。あなたの笑顔は、とっても素敵だから」

あたし、びっくりしちゃった。こんなこと言われたことなかったから。何だか恥ずかしくなって。どうすればいいのか分からなくて。もう、笑うしかないじゃない。

次の日の朝。いつものように朝食の支度が出来ていた。でも、彼の姿はどこにもなかった。あたし、不安になって近所を捜しまわったの。あの公園にも行ってみたけど、彼はどこにもいなかった。あたし、泣きたいのをぐっとこらえて、家に帰った。そしたら、見つけちゃったの。彼の書き置きを。

『泣かないで。笑顔でいれば、きっと幸せがやってきます』

<つぶやき>簡単そうでも、なかなか出来ないことってあるよね。少しずつ行きましょ。

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

T:028「手なずける」

奈津子は夏が嫌いだ。夏になると、決まってあるものに付きまとわれる。それが人間なら警察に頼ればいいが、そんなわけにいかないから始末が悪い。外が明るくなりはじめると家の周りで鳴き始め、外出しようものなら身体にまとわりついてくる。それが夜道なら、きっと悲鳴をあげてしまうだろう。

彼女を困らせているのは、蝉。夏になると現れる、あのセミなのだ。それも、尋常な数ではない。数百匹のセミが家の周りで鳴き騒ぐのを想像してもらいたい。とても寝られたものじゃない。もし玄関を開けようものなら、何十匹ものセミが家の中に侵入しようと行動を開始する。だから彼女は、夏になると家から一歩も外へ出ないことにしていた。なぜセミが集まってくるのか、彼女にはまったく分からなかった。どうやって防げばいいのか、いろいろやってみたが何の効果もなかった。

こんな生活も三年目を迎え、不自由でも楽しむことができるようになった。仕事は、事情を説明して長期休暇を取ることにした。日用品や保存できる食品は、夏の前に備蓄する。生鮮食品は、友だちに頼んで届けてもらう。家にはテレビもあるし、電話もできる。寂しくなったら友だちが遊びに来る。彼女にとって、充実した生活になっていた。

ある日、玄関のチャイムが鳴った。今日は配達の日でもないし、誰か来る予定もなかった。彼女は玄関の覗き窓から外を見た。そこには、見知らぬ男が立っていた。

「あの、すいません。私、野崎と申します。ぜひお話しを伺いたいのですか…」

奈津子は身構えた。以前、取材だと言って、変なジャーナリストに付きまとわれたことがある。そんな体験があるので、彼女は何も答えず、様子を見ることにした。

「けして怪しいものではありません。私、昆虫学者でして、何かお助けできればと…」

「ほんとですか?」彼女は思わず声を出した。

「ええ、きっと何か原因があるはずです。それを調べさせてもらえませんか」

「無理です。私もいろいろやってみたけど…」

「私は、これでも昆虫の専門家です。いろんな昆虫の行動を調べてきました。だから、何かお役に立つことがあると思うんです」

「でも…。きっと、あなたでも無理ですわ」

「そんなことありませんよ。私を信じて下さい。ぜひ、お力になりたいんです」

「どうして、私なんかのために…」

「昆虫仲間では、あなたは有名人です。セミを手なずけている女性ともっぱらの評判です」

「手なずけるって、私はそんなことしてません。もう、帰って下さい」

「あっ、すいません。あなたのことを、悪く言うつもりはなくて…。ごめんなさい」

男は深々と頭を下げた。彼女はそんなようすを覗き見て、この人は悪い人じゃないかもしれないと思った。でも、ドアを開ける勇気はなかった。

「ごめんなさい、気にしないで下さい。でも、今日はお会いする気にならなくて」

「そうですか…。また、来ますので。その時は、よろしくお願いします」

男は残念そうに帰って行った。その男の背中には、無数のセミがとまっていた。

<つぶやき>あなたの回りで、不可思議なこと起こってませんか? くれぐれもご用心を。

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

T:029「姿なき依頼人」

綾乃は家政婦の仕事を始めて三年目。まだ若いが、真面目な仕事ぶりが評判になっていた。そんな噂を聞きつけたのか、彼女を名指しで仕事の依頼が舞い込んだ。

綾乃は、会社に送られてきた合い鍵で屋敷に入った。そこには依頼人の姿はなかった。中はがらんとしていて、彼女は違和感を覚えた。家具などは置いてあるのだが、生活の匂いがまったく感じられないのだ。

合い鍵に添えられていた手紙の通り、テーブルの上には今日やるべき仕事のメモが置かれていた。綾乃はさっそく部屋の掃除に取り掛かった。キッチンを手始めに、リビングから書斎へと片付けていく。書斎には窓がなかった。中央に大きな机があり、四方の壁には天井にとどくほどの書棚があった。そこには見たこともない洋書が並べられている。

「こりゃ、大変だわ」彼女はそうつぶやいた。外から見た時には、そんなに大きなお屋敷には見えなかったのだ。彼女は気合いを入れて、書斎の掃除を開始した。しばらくして、綾乃は部屋の隅に小さな扉があることに気がついた。それは、扉に見えないように細工してあった。彼女は一瞬迷ったが、扉のノブをそっと回してみた。だけど鍵が掛かっているようで、まったく動かなかった。仕方なく、そこはそのままにして掃除を続けた。

一通り掃除が終わると、今度は夕食の支度に取り掛かった。綾乃は料理学校に通ったこともあるので、料理には自信があった。彼女は手際よく支度を終えると、夕食を書斎へ運んだ。仕事のメモには、食事は書斎へ運ぶようにとあったのだ。書斎の大きな机の上に食事を並べているとき、カタンと物音がした。それは、あの扉の方から聞こえた気がした。綾乃はそっと扉に近づいてノックしてみた。だけど、何の反応もなかった。綾乃は不審に思ったが、もう帰る時間になっていたので書斎をあとにした。

書斎から廊下に出ると、キッチンの方からまた物音が聞こえた。彼女はビクッとした。そっと廊下を歩いてキッチンを覗いてみると、男が引き出しを片っ端から開けていた。綾乃は思わず声を上げた。男と目が合う。彼女は急いで書斎に引き返した。男は、まさか人がいるとは思ってもいなかった。一瞬躊躇したが、彼女を追いかけて廊下に出た。

綾乃はどうしたらいいのかわからなかった。書斎の扉には鍵はなく、扉を押さえるものもなかった。彼女はあの小さな扉の前にしゃがみ込んだ。すると、扉の下の隙間から紙がすっと出て来た。そこに書かれている筆跡は、あのメモと同じものだった。

<扉の横に、書棚の方を向いて座りなさい。そして目を閉じて、何があっても目を開けないこと。じっとしていなさい>

綾乃はその通りに座り、目を固く閉じた。しばらくすると、書斎の扉が開いた。男が近づいてくる足音がする。彼女は身体の震えが止まらなかった。男の気配を直ぐ後ろに感じたとき、扉が勢いよく開いた。直後に何かが倒れる音。男の呻き声。引きずるような音。そして、扉が静かに閉まる音。彼女は気が遠くなりそうになった。

どのくらいたったのか、彼女はカタンという音で我に返った。周りは静まりかえっている。彼女がゆっくりと目を開けると、扉の前に別のメモが置かれていた。

<男は追い出しておきました。明日も同じ時間に来て下さい。お疲れさまでした>

<つぶやき>男はどうなったんでしょう。綾乃はこの仕事、続けるのかな? 心配です。

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

T:030「妻の選択」

「なあ、やっぱりお前がやれよ」孝志は大きな椅子に座ると言った。

「なに言ってるの。心配ないわよ。寝てるだけなんだから」

妻の陽子は微笑んだ。

「でも、お前が当てたんだから」

「バーチャル旅行なんてなかなかできないわよ。私たちのために仕事がんばってるんだから、そのご褒美よ。私のくじ運の強さに感謝しなさい」

「そうか…」孝志はしぶしぶ承知して、椅子に深く腰かけた。

白衣を着たスタッフが、孝志の頭にヘルメットのようなものをかぶせた。それには何本もコードが付いていて、椅子の横の大きな装置につながっている。椅子の背もたれが倒され、装置の起動音が静かに響きだした。

「じゃあ、世界旅行楽しんで」陽子は彼の手を取り、「いい所があったら、私たちの次の旅行はそこだからね。愛子も楽しみにしてるんだから、ちゃんと連れてってよ」

「ああ」孝志は小さくつぶやいた。その目は不安でいっぱいのようだ。

陽子は隣の部屋に入って行った。そこにも装置がならび、何人も白衣を着たスタッフが働いていた。装置のモニターには孝志が寝ている様子が映されている。

「では、もう一度確認させて下さい」

そこの責任者の男が陽子に話しかけた。「リスクについては、ご納得いただいていますね」

「ええ。でも…、ほんとに大丈夫ですよね」陽子に不安がよぎった。

「それはもちろん」男はちょっと言葉を切り、「ただ、私たちとしても、初めての人体実験ですし。想定外の事態が起こることも、あるかもしれません」

「想定外の事態…。それは、どういうことですか?」

「もちろん、命にかかわるほどではありません。ただ、潜在意識に強くすり込まれる可能性があります。これは、個人差もありますので…」

「そうなると、どうなるんですか?」

「えっと、奥さんのオーダーは…」男は書類を見て、「《妻の話をちゃんと聞くこと。浮気は絶対にしない》ですか。これですと、必要以上にあなたの話を聞きたがることになります。かなり、うざいかもしれません」

「ああ。でも、まったく聞いてくれないよりはいいですよね」

「もう一つですが、こっちの方が問題かもしれません。浮気はしなくなりますが、奥さん以外の女性に嫌悪感をもつ可能性があります。つまり、女性が近づくだけでイラついたり、逃げ出してしまうかもしれません。こうなると、仕事にも支障をきたすでしょうね」

「そうですか。仕事ができなくなるのは困りますわ」

「でも、これはあくまでも最悪の場合ですから。そんなに、心配なさることは…」

「成功する確率はどのくらいですか?」

「確率? そうですね、70パーセントぐらいですかね」

「70パーセント…。だったら、大丈夫ですわ。私、くじ運強いんですよ。今度だって、一万人の中から選ばれたんですから」

<つぶやき>夫をだましても家庭を守りたい。これで、妻の心配事が少しは減るかも…。

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

T:031「出会いは突然に」

カナはいつもの喫茶店で友だちを待っていた。その友だちは会社の同僚で、休みになると食べ歩きやショッピングなどにカナを誘っていた。カナは内気な性格で、もしこの誘いがなければ、休みはずっと部屋の中で過ごすことになるだろう。

初めのうちは喫茶店の外で待っていた。友だちに中で待つように言われても、ひとりで店に入るのが恐くてできなかったのだ。最近になってやっとなれてきたのか、ひとりで注文もできるようになった。でも、ひとりでいるは落ち着かない様子だ。だからなのか、いつも外が見える席に座ることにしていた。

その友だちは、待ち合わせに遅れるのはいつものことだった。でも、今日はいつまで待っても来なかった。カナは不安になってきた。ますます落ち着かなくなって、店の中をキョロキョロ見まわす。その時、少し離れた席に座っている男性と目が合った。どうやらその男性は、ずっと彼女のことを見ていたようだ。彼女に向かって微笑んでみせた。

カナはドキッとして、目をそらした。何だか顔が熱くなり、心臓の鼓動も速くなった。手には変な汗が滲んできた。彼女はたまらず、店を出ようと鞄に手を伸ばした。その時、人の気配を感じてカナは顔を上げた。目の前にはさっきの男がいて、カナの目の前の席に腰を下ろした。カナは口を開けたまま、固まってしまった。頭の中がまっ白になって、何も考えることができなくなった。

「なあ、あんたカナちゃん? 敷島カナだろ」男はなれなれしく声をかけた。だが、彼女が何の反応もみせないので、「おい、大丈夫か?」と言って、彼女の顔の前で手を振った。

彼女は苦しくなって息を吐いた。呼吸をすることも忘れてしまったようだ。

「あの…、すいません」彼女は荒い息でそう言うと、鞄を抱えて立とうとした。

「ちょっと、待てよ」男は思わず彼女の腕をつかんだ。カナは小さな悲鳴をあげた。

「あっ、わるい」男は慌てて手を離した。そして、周りを気にしながら小声で言った。

「何もしないよ。だから、さわぐなよ」

カナは声を震わせて、「あたし、友だちを待ってるの。だから、そういう、あれは…」

「あのさ、携帯持ってる?」男はぶっきらぼうに訊いてきた。

「えっ?」カナは男が何を言っているのか理解できなかった。

「携帯だよ。持ってないだろ。それか、電源切ってるとか」

カナは自分の鞄の中を見た。でも、そこには携帯電話は入っていなかった。「あれ、おかしいな…」彼女は慌てて鞄の中をかきまわした。

「やっぱりな。忘れてきたんだろ。しょうがないな」

「あの…。あなた、なんなんですか?」

「俺? 俺は麗奈の知り合いってとこかな。何か、あんたと連絡取れないから、俺に代わりに行って来いって言われたんだよ。だけど、すぐ見つかってよかったよ」

「あの、麗奈さんは?」

「来ないよ。何か急用でさ。で、どこ行く? 今日一日、付き合ってやるからさ」

「えっ…。あの、あたしは…。そう言うのは…、ちょっと……」

<つぶやき>一歩を踏み出すのは大変ですよね。少しずつでいいですから、大丈夫だよ。

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

T:032「初恋の人」

彼の名前を聞いたとき、あたしはあまりの衝撃に立っていられないほどだった。確かに、彼の目元とか口元とか、あの当時の面影が残っていた。どうしちゃったのかな。あたしの心臓は高鳴り、きっと顔も赤くなってるかも…。あたしは思わず、手で頬を隠した。

村井進。彼は、中学の同級生。そして、あたしの初恋の人。初恋といっても、完全にあたしの片思いだったけど。同じクラスだったのに、話もできなくて…。ずっと、彼のことを見ているだけ。告白もできずに、卒業するまで恋しい気持ちを押さえていた。まさか、そんな彼と職場で顔を合わせるなんて。彼は、中途採用で入社してきたの。

去年の同窓会のとき、彼は欠席してたけど、みんなの噂では一流企業に入社したって聞いていた。それなのに、なんでこんなちっぽけな会社に来たんだろう。自分の会社を悪く言うつもりはないけど、給料だって絶対に安いし、もっと良い会社に入れるはずなのに。

あたしは社長に呼ばれているのに気づかなかった。社長の話なんか耳に入るはずがない。隣の同僚につつかれて、あたしはすっとんきょうな声をあげた。

「どうした? 浜野さん」社長が訊いてくる。

「いえ、何でもありません」あたしの顔はますます赤くなった。

「彼には、しばらく内勤で働いてもらうから、いろいろと教えてやってくれ。頼むよ」

「あの、あたしが……」それ以上、声にならなかった。

彼があたしの方に近づいてくる。あたしは思わず後ずさり、机にお尻をぶつけてしまった。まったく、何やってるんだろう。

彼はあたしの顔を見て、「よろしくお願いします」とペコリと頭を下げた。

彼は、あたしのこと覚えてない。その時、あたしは直感した。何とも言いようのない寂しさに、心が震えた。その直感に間違いのないことは、すぐに証明された。

その日から、あたしはおかしくなった。彼の視線や動作が気になって、失敗ばかり。伝票の数字を書き間違えたり…。もう、自己嫌悪。

あたしだって、それなりに恋もしたし、男性に対しての免疫はあるはずよ。今さら、初恋の相手にどきどきするなんて、あり得ない。もう、こうなったら決着をつけるしかない。あたしは、決心した。中学のときの、あたしとは違うんだから。今度こそ、今度こそ…。

数日後、彼の歓迎会が居酒屋で開かれた。ここぞとばかり、あたしはさり気なく、あくまでもさり気なく、彼に近づき隣の席を確保した。そして、彼のグラスにビールを注ぎ、

「あの…」あたしの声は、明らかにうわずっていた。

「どうしたんですか?」彼が心配そうに訊いてくる。

「いえ、別に…」あたしは自分のグラスにビールを注ぎ、一気に飲み干した。

「浜野さんは、結構いける口なんですね。僕はどうも、アルコールは飲めなくて」

「あ、あの…。あたしも、そんなには、飲めないのよ」良い子ぶってるあたし…。

「でも、いいですよね。なんか、家庭的っていうか。みんな良い人ばかりで」

「そうかしら…」あたしは、彼の顔に現れた寂しげな表情を読み取った。

「ここなら、やっていけそうな気がします。先輩、よろしくお願いします」

<つぶやき>人それぞれに人生あり。別々の道を歩いていても、どこかでつながってる。

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

T:033「私のご主人さま」

「私、そろそろ帰るね」亜希はそう言って立ち上がろうとした。

隣に座っていた萌が、すかさず亜希の腕を押さえつけて、「まだ八時じゃない」

「もう、八時よ。私、早く帰らないといけないし」

そこへ店員がビールの追加を運んで来た。吉江がそれを受け取り、

「あと、串の盛り合わせと、トマトのサラダをお願い」さらに追加の注文をする。

亜希があきれて、「吉江、まだ食べるつもりなの?」

「いいじゃない。あたし、まだそんなに食べてないし」

「そうよね。遅れて来たんだし、いいじゃない」萌は亜希の腕をつかんだまま言った。

「あのさ」亜希は萌の手を振りはらい、「何なのよ。さっきから」

「いや…。ほら、久しぶりだから、ゆっくり話ししたいじゃない」

「久しぶりって、先週も会ってるでしょ」

「そうだけど。あたし、もう少し飲んでいたいの」

「じゃあ、二人で飲んでればいいじゃない。私はこれで…」

「そんなこと言わないで」萌はすがるような目で亜希を見つめる。

亜希は何かを探るように萌の顔を覗き込み、「…わかった。何かあるのね」

萌は目をそらし、ためらいがちに言った。「亜希って、猫好きよね」

「そうだけど。それがなに?」亜希はイライラしながら答えた。

「あたしの…、じゃなくて…。あたしの部屋にいる、猫…、引き取ってくれない?」

「えっ、なに? 萌、猫飼ってるんだ」

「飼ってるわけじゃないわ。勝手に居座っちゃって、出てってくれないの。いくら追いだしても、いつの間にか部屋に入り込んで…。最初はね、可愛いなって、餌もあげたりしてたの。だけど、何かどんどん我が儘になってきて、気に入らないと噛みついてくるのよ」

さっきから食べ続けていた吉江が口を挟んだ。「それって、猫じゃなくて男だったりして」

「違うわよ。ほんとよ、ほんとに猫なの。あたし、もう恐くて帰れない」

「あのさ」亜希はあきれたように、「そんな猫、いるわけないでしょ。いい加減なこと…」

「信じて」萌は目に涙をためて、「今朝も追い出してきたから、もし、部屋に猫が戻って来てたら、今度は引っかかれるだけじゃすまないわ。何されるか、わかんない」

「しょうがないな」亜希は溜息をつき、「吉江のとこで飼ってあげれば」

「あたしはダメよ」吉江は料理を平らげて言った。「もう、手一杯なんだから。一匹の食費を稼ぐのに、あたしがどれだけ頑張ってるか。悪いけど、今日のおごりにしてね。お願い!」

「何なのよ。もう、しょうがないな」亜希は萌のすがるような視線に気づいて、「私もダメよ。もう、猫いるし。モモちゃんって言うんだけど、すっごく可愛いのよ。見てみたい?」

亜希は携帯電話を取りだして、自慢げに画像を二人に見せびらかした。それを見た二人は、驚きの声をあげた。

「この猫よ! あたしの部屋に入り込んで来るのは」萌は声を震わせて言った。

「なんで? あたしのご主人さまが写ってるの」吉江は思わず姿勢を正した。

<つぶやき>猫は確かに可愛い。でも、猫ばかり見ていると、いい男は見つかりません。

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

T:034「動き出した恋心」

街中のオープンカフェ。綾乃はいつもここで原稿のチェックをするのが習慣だった。通りの人混みや、店内のざわつきも気にならない。彼女にとっては一番落ち着ける場所なのだ。彼女は大学の時から、ここを待ち合わせなどに使っていた。このカフェにはいろんな思い出がある。お店の人とも顔見知りで、長居をしていても笑顔で迎えてくれるのだ。

今日も、いつものように綾乃は原稿とにらめっこをしていた。テーブルの上に原稿を並べ、ペンをくわえて顔をゆがめる。考え込んでいるときの彼女の癖だ。

彼女が目をつむり、腕を上げて背伸びをしたとき、一陣の風が通り過ぎた。その風に舞い上げられて、原稿用紙がテーブルから滑り落ちていく。彼女がそれに気づいたときには、見知らぬ男性が屈み込んで拾い集めていた。彼女はあわてて立ち上がり、「どうもすいません」とその男性に声をかけた。

男は無愛想に拾い集めた原稿をテーブルの上に置くと、軽く頭を下げてそのまま行ってしまった。綾乃は去って行く男の背中に向かって声をかけようとして、息をのんだ。

急に昔の光景が頭をよぎったのだ。あの人と始めて出会ったときも、こんな感じだった。

それは彼女が大学生の頃、場所もこのカフェだった。あの人は彼女がうっかり落としたペンを拾ってくれて、そのまま何も言わずに行ってしまった。綾乃は何となくその人が気になってしまった。その後、同じ大学に通っていることがわかり、さらに共通の友人がいたことも判明した。そんなこともあって、二人はごく自然につき合い始めた。

二人は友達がうらやむほど仲が良かった。大学を卒業してからも交際が続き、そろそろ結婚するんじゃないかと噂された頃、その悲劇は突然訪れた。彼が病に倒れて、あっけなく逝ってしまったのだ。突然のことで、綾乃は呆然とするばかり。何もやる気になれず、とうとう寝込んでしまった。でも、綾乃はそこから立ち直った。友達の励ましもあったのだが、笑っている彼の写真を見たときに気づいたのだ。

「あの人からいっぱい幸せをもらったのに、いつまでも哀しんでちゃいけないわ。こんなことしてたら、あの人に嫌われちゃう」

綾乃はそれから仕事に没頭した。彼との思い出があれば、これから生きていける。だから、もう誰も好きにならない。彼のことを大事にしたいから。彼女はそう決めた。

綾乃が小さな出版社に顔を出したのは、その日の夕方だった。彼女はここの雑誌に短いエッセイを書いていた。白髪まじりの編集長が彼女に声をかけた。

「いや、すまんねぇ。急に頼んじゃって」編集長は原稿を受け取り目を通して、「うん。なかなかいいねえ。これ、使わせてもらうよ。おい、神崎君」

編集長はデスクで仕事をしていた編集員を呼んだ。綾乃は、隣に立ったその編集員の顔を見て驚いた。昼間、原稿を拾ってくれた彼だったのだ。

「ああ、初めてだったね」編集長は綾乃に言った。「ほら、この間、一人辞めちゃっただろ。やっとね、良い人が見つかったんだよ」

「どうも、よろしくお願いします」神崎はぎこちなく挨拶をした。

綾乃は、何だか心がざわざわし始めた。「こちらこそ」と彼女は慌てて頭を下げた。

<つぶやき>ドラマチックな出会いなんて…。でも、あるかもしれません。あなたにも。

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

T:035「新人の試練」

休日の公園。人々は思い思いに余暇を楽しんでいた。その中に、一人だけ浮かない顔でベンチに座っている中年男。彼は誰かを待っているような…。いや、彼のイラつきようだと、きっとすっぽかされたのかもしれない。眉間にシワを寄せて、時計を気にしていた。

そこへ、どこからか女が近づいて来た。まだ、二十歳そこそこの若い女性だ。彼女は男の前で立ち止まり、自分のお尻を二回叩いた。すると男は、ミニスカートから出ている女の足を覗き込んで、「大根足だな」とつぶやいた。

どんな女性でも、そんなことを言われたら怒り出すところだが、彼女は違っていた。ほっとしたような顔で、男の横に座り込み言った。「よかった。やっと見つけた」

「何してたんだ」男は不機嫌にささやいた。「俺たちは時間厳守だ」

「だって、これ壊れてて、座標が出てこないんだもん」女は携帯のような小さな装置を出して男に渡し、「おかげで、何回お尻を叩いたかわかんないわ」

男は装置を確認してつぶやいた。「壊れてなんかない。お前、装備の使い方も知らんのか」

「ねえ、何でこんな変な合図にしたのよ。これじゃあたし、まるで…」

「知るか。俺が決めたわけじゃない」男は装置を女に返して、「ターゲットの説明は受けてるな。早速、仕事に取りかかるぞ」

「ちょっと待ってよ」女は驚いた顔で、「あたし、初めてなんだから。まだ何も…」

「初めて?」男の顔に不安がよぎった。「でも、訓練は受けてるんだろ」

「ええ、一度だけ。だけど…」

「一度って何だ。お前、それで現場に来たのか!」

「仕方ないじゃない。人手がないから、お前、行って来いって命令されて…」

「何だよ、それ…。まあ、いい。俺たちのターゲットは女性だ。彼女はこれから画期的なダイエット法を考案することになっている。それにより、肥満は激減することになる」

「そうなんだ。それ、すごいわね。じゃあ、何でも気にしないで食べられるんだ」

「だが、それを邪魔しようとする奴らがいる。そいつらは彼女にパートナーを送り込んだ。そいつのおかげで、彼女は肥満になることができなくなった」

「でも、それっていいことじゃ…」

「何を言ってる。彼女は、肥満になったからダイエットを考え出すんじゃないか。もし、彼女が太らなければ、この世界から肥満をなくすことはできない」

「そうか…。じゃあ、そのパートナーをやっつけちゃうのね」

「そうだ。それを、君にやってもらう」

「えっ、あたしに。でも、そんなこと…」

「大丈夫だ。それくらいお前にもできる。彼女の飼っている犬を誘拐するだけだ」

「イヌ!」彼女はそれを聞いて震えだした。「あたし、ダメです。犬は、犬は…」

「まだ子犬だ。お前、それでも時空警察官か? しっかりしろ」

「だって子供の頃、犬に追いかけられて…。絶対、近づけないんです」

「克服しろ。任務が完了しないと、俺たちは元の時間に戻れないんだぞ」

<つぶやき>新人にはいろんな試練があります。あなたなら、きっと乗り越えられるはず。

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

T:036「さまよう心」

近未来の日本。技術の発展めざましく、とうとう身体から心を取り出すことに成功した。これにより、バーチャルな世界がより現実味をおびできた。人々は心を解き放ち、バーチャル世界で憧れていた別の人生を楽しむようになっていた。

彼女もみんながやるように、自分の思い描いた生活を楽しんだ。毎日仕事に追われていた彼女にとって、ほっと息抜きできるそんな時間だったのだが…。

「どういうこと」彼女は怯えたような声で言った。「あたしの身体が、消えた…」

ハイパーコンピュータの操作室で、白衣を着た男がモニターの中で動いているアバターに向かって話しかけた。

「消えたというわけではなく、いなくなってしまったという…」

「全然わかんない!」アバターの顔が赤くなり、「あたしはナオミよ、スーパーモデルの。この後、仕事が入ってるの。明日だって、その次の日だって…。あたしが行かなかったら、大変なことになるのよ。あなた、わかってるの」

「そう言われましても、こういう事例は初めてのことで。我々としましても…」

「すぐに探して! 絶対に犯人を捕まえて、あたしの身体を取り戻しなさい」

「ですから、犯人はいないんです。これは、管理モニターで確認済みです」

「なに言ってるのよ。あたしの身体がなくなったってことは、誰かが盗み出したって…」

「それがですね、あなたの身体はご自分の意志で帰ってしまったという…」

「はあ? あたしはここにいるのよ。何で、身体だけ勝手に動くのよ」

「そこなんです」男は言いにくそうに訊いた。「何か重大な悩みごととか、お持ちじゃ…」

アバターの顔が一瞬くもり、「そ、そんなこと、あるわけないでしょ」

彼女の声は、あきらかに動揺していた。その時、警備員が操作室に入って来て、白衣の男に何か耳打ちして去って行った。男は、「なるほど」とつぶやいて、モニターのアバターに向かって優しく話しかけた。

「よかったですね。やっと決断できて」

「なによ」彼女は戸惑い、か細い声で言った。「何のことかわかんない」

「今、あなたの引退の記者会見が開かれています」

「引退? 誰がそんなことを…」

「あなたですよ。正確にいうと、もう一人のあなたです」

「もう一人のあたし?」

「これは興味深い事例なのですが」男は研究者の口調に戻り、「人は何か決断を迫られたとき、心を二つに分けることがあります。YESかNOか、決着をつけるために」

「だって、あたし…。彼のこと好きよ。でも、仕事も大切なの。だから…」

「もう一人のあなたは結婚を選んだんです。これは、素晴らしい決断だと思います」

「そんな…。あたしは、どうなるの。これから、どうすればいいのよ」

「心配ありません。そちらの世界でも、モデルの仕事はできますよ。あなたは、あなたの人生を楽しめばいいんです。バーチャル世界はそのためにあるんですから」

<つぶやき>人の生きる場所ってどこなの? 現実としっかり向き合って生きましょうね。

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

T:037「異星人通訳」

あかりは、朝のまどろみの中にいた。心地よい音楽が耳元に響き、彼女を眠りへいざなった。だが、それも一瞬にして大音響に変化した。

「いつまで寝てるの! 早く起きなさい!」

あかりは母親の声で飛び起きた。母親はまだ何か言っている。でも、彼女には何を言っているのか理解できなかった。あかりはボーッとしている頭を振り、あいまいに返事を返した。母親は部屋から出て行く。あかりは枕元の目覚ましを見て、ベッドから飛び出した。

階段を駆けおりてダイニングへ。テーブルの上にはもう朝食の用意が出来ていた。母親はあかりを見て、また何か話しかけた。でも彼女には、ただの音にしか聞こえない。最初は母親がふざけているのかと思ったが、どうもそうではなさそうだ。

<あたしが、おかしいの?>あかりは母親に心配をかけまいと、必死に平静をよそおって食卓についた。母親の言っていることは分からないが、表情と口の動きで何となく理解できた。まあ、毎朝、母親の言うことはだいたい決まっているから。

学校までの道すがら、あかりは悪夢を見ているようだった。周りから聞こえる声は、

<ポコポコ、ピチャピチャ、タンタタン、ピーピー、キュキュ………>

学校に着く頃には、あかりは気力をなくしていた。追い打ちをかけるように、友達が話しかけてくる。あかりは最後の力をふりしぼり、笑顔でそれに答えた。

事件が起きたのは、一時限目が始まってからだった。校庭にいた生徒達が騒ぎ出したのだ。誰もが空を見上げていた。窓際に座っていたあかりは、何だろうと外を見た。ちょうどその時、影が窓を横切った。次の瞬間、キーンという耳をつんざく音が襲って来た。誰もが耳を押さえ、顔を伏せた。音が収まると、皆は窓の方に駆け寄った。校庭の真ん中に、見たこともない球体が青白い光を放って浮かんでいた。

騒ぎはまたたくまに広がった。警察や自衛隊が駆けつけて、学校の周りには非常線がはられた。先生や生徒たちには避難命令が出され、順番に校舎から外へ誘導された。あかりたちが校舎を出たとき、それは起こった。球体から何十本もの光の線が飛び出したのだ。その一本が、あかりの目に飛び込んできた。

あかりが意識を取り戻した時、彼女はまったく違う場所にいた。テーブルを囲んで、一方には黒ずくめの男達が、反対側には軍服を着た人達と、どこかで見覚えのある人…。あかりは気がついた。この人、総理大臣だ! 総理はあかりに向かって、

「大丈夫ですか? 何ともありませんか?」

あかりはその声を聞いて、思わず笑みがこぼれた。言葉が分かるのだ。元に戻った。

黒ずくめの男のひとりが言った。「彼女には大使として我々の星に来ていただく」

「えっ? 彼女って…」あかりは男の顔を見た。総理があかりに声をかける。

「すまない。君だけなんだ。彼らの言葉が理解できるのは。どうか、この地球のために行ってもらえないだろうか、彼らの星へ」

「行くって? えっ! あたしが? 無理無理無理無理…。だってあたし、受験生だし…」

「それは大丈夫です」男は言った。「我々の学校に留学してもらいますから」

<つぶやき>いつか、こんな留学をすることになるかもしれません。うらやましいです。

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

T:038「料理の奥義」

権田原(ごんだわら)一族に代々伝わる秘伝の奥義。その秘伝の料理を食すれば、どんな殿御でも意のままにできるという。それを受け継ぐことができるのは、ただ一人の女性と決まっていた。本家を初めとして、分家も含めて二十数名が戦いに参戦した。この戦いを制すれば、次期本家の座を手にできるとあって、それぞれの分家筋も半端ない娘たちを送り込んできた。そして、最終選考に残ったのは愛理(あいり)と幸恵(ゆきえ)だけとなった。

愛理は本家の長女で、幼い頃から料理の技を叩き込まれていた。二十歳になった今、その腕前は誰もが認めるものだった。一方、幸恵は分家筋の中でも一番格下の家に生まれた。そんな娘が最終選考に残ることなど、未だかつてなかったことだ。

幸恵は十八歳。料理の腕前はまだまだだが、味覚のセンスは抜群で、これは天賦(てんぷ)の才である。その才能をいち早く見出したのが、先代の当主で愛理の祖母だった。

最後の課題は、当主を唸らせるような料理を作ること。食材の制限はなく、どんな料理にしてもよかった。選択肢が増えることで、その料理人の器量が試されるのだ。もちろん、料理の優劣は当主ひとりの判断に委ねられていた。私情をはさむことは許されないが、ここ200年の間、本家が他に移ったことはなく、分家にとっては不利な状況であることは間違いない。戦いの時は、刻一刻とせまっていた。

戦いの日。朝から、調理場は戦場と化していた。愛理は手伝いに入っている女たちに指示を飛ばす。彼女たちも本家の厨房で働いているだけあって、無駄のない動きで仕事を適確にこなしていった。幸恵の方はと見ると、じっと動かずにまな板を見つめたまま。どうやら、何を作るのか決めかねているようだ。

「あの娘(こ)、何してるのよ」選考に落ちた娘たちが厨房の隅でささやいた。

「きっと、怖じ気づいたんだわ。しょせん、格下の娘よ」

制限時間が迫っていた。愛理は最後の盛りつけを始めていた。幸恵は迷いを絶ち切るように、調理に取りかかった。もう、手の込んだ料理を作ることはできない。

当主の前に、二つの膳が運ばれた。右側の膳は、彩りもあざやかな祝いの膳。味もさることながら、目からも華やかな気分を味わえた。もう一つの膳には、黒い汁椀が一つだけ。椀のフタを取ると、だしの香りが鼻をくすぐる。具材はいたってシンプルで、特別なものは入っていなかった。ひとくちすすると、心にしみ込むような懐かしい味がした。

当主の判定は、誰もが予想した通りだった。負けてしまった幸恵は、悔しいというより、むしろホッとしたような、そんな顔をしていた。

その場にいた先代の当主が声をかけた。「お前さんは、何でこの吸い物を」

「あの、あたしは…」幸恵は戸惑いながらも答えた。「今のあたしに作れるのは、これくらいで…。ほかの料理も考えたんですが、あたしの腕では、これが精いっぱいなんです」

「そうかい」先代の老婆は当主に向かって、「どうだったね。味の方は」

「そうですね」当主は迷いなく答えた。「吸い物だけなら、あなたの勝ちね」

「惜(お)しいねえ」老婆は微笑みながら幸恵に言った。「これからも腕を磨きなさいな。お前さんなら、きっといい奥さんになれるよ。その日が、楽しみだ」

<つぶやき>美味しい料理は食べる人を幸せにする。そこには、余計なものはいらない。

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

T:039「雨のお話」

「むかしむかしのことでした」母親は、まだ幼い娘に言いました。「あるところに、小さな村がありました。その村はずれに、若い娘がひとりぼっちで暮らしていました」

「ねえ、お母さんと一緒じゃないの?」娘は訊きました。

「そうね。でもね、その子はちっとも寂しくなかったわ。村の人たちは、その子のこと、とっても大切にしていたの。まるで、自分の子供のようにね」

娘は、よかったとばかり微笑みました。母親はお話しを続けます。

「その子には、他の人にはない特別な力があったのよ。雨を降らせることができたの」

「あめ?」

「そうよ。でもね…」母親はちょっと寂しげな顔をして、「その子が大人になった時、その力は消えてしまったの。村の人たちは…」母親は言葉をつまらせました。

「それで、どうしたの?」娘は無邪気に訊きました。

「それでね、その子は村を出ることにしたの。広い世界を見てみたいって思ってね。都会にたどり着いたとき、その子は目を丸くしたわ。そこは、きらきらしてて驚くようなことばかりだった。その子は決めたの。ここで暮らそうって」

「そこは、楽しいところなの?」娘はうらやましそうに訊きました。

「そうね、楽しいことばかりじゃなかったけど…。でもね、その子は恋をしたの」

「こい?」

「そうよ。とっても優しい人に出会ったの」母親は娘の頭をなでながら言いました。

「でもね、その人と会う時はいつも雨だったのよ」母親はくすりと笑って、「その人ね、こう言ったわ。〈僕は、雨は嫌いじゃないです。何だか落ち着くんですよね〉」

娘は恥ずかしそうに笑いました。母親は愛(いと)おしそうに娘に微笑んで、

「その子はね、ますますその人のことが好きになったわ。でもね、好きだって自分からは言えなかったの」

「どうして?」娘は哀しい目をして訊きました。

「それはね、特別な力が戻って来てしまったから。それも、気持ちが高ぶると雨が降り出してしまうの。その子には、それを止めることができなかったわ」

「だから、いつも雨になっちゃうのね」

「でもね、その人も、その子のことが好きだったの。ある日、突然よ。その人、何の約束もしてないのに、その子の前に現れてこう言ったわ。〈僕と一緒になって下さい。僕は、君を幸せにしたいです。いや、二人で幸せになろう〉」

母親は、目に涙をためていました。娘は心配そうに母親を見つめます。

「大丈夫よ」母親は笑顔を見せて言いました。「その時ね、雷が鳴ったわ。めちゃくちゃの豪雨になって、二人ともずぶぬれになっちゃったの。おかしいでしょ」

娘はくすくす笑って言いました。「それから、それからどうなったの?」

母親は言いました。「二人は、いつまでも、いつまでも幸せに暮らしましたとさ」

黒い雲の間を、大きな竜と子供の竜が、寄りそうように登って行きました。

<つぶやき>昔話には驚くようなことや、不思議なことがいっぱいつまっていますよね。

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

T:040「不思議の国へ」

森林公園の芝生の上で、子供たちが追いかけっこをしたり、いろんな遊びを楽しんでいた。同じ年頃の子供たちなので、きっと遠足にでも来たのだろう。

そんな子供たちとは対象的に、大きな木の根元にひとりの女の子が寝転がっていた。ちょうどいい木陰になっていて、昼寝をするには絶好の場所だ。頬をなでる風も心地よく、彼女は静かに寝息をたてていた。その寝顔は、まるで天使のようだ。

彼女は、何だが息苦しさを感じて顔をゆがめた。胸の上を押さえつけられているようで、手で振りはらう仕草(しぐさ)をした。その手が、何かをつかんだ。柔らかくて、もじゃもじゃで、ちょっとあったかい…。彼女は、ドキッとして目を開けた。

目の前にあったのは、赤い大きな目に、まっ白の毛が生えた巨大な顔。彼女は思わず飛び起きた。そこにいたのは、立派な服を着た白いウサギ……?

白ウサギは、彼女の顔をじっくりとながめてから言った。

「いつまで寝てるんだ。もう、時間だぞ」

彼女は耳を疑った。まさか、ウサギがしゃべるなんて。ウサギは、いつまでもぐずぐずしている彼女の鼻をつまんでぐるぐる回した。

「何するのよ」彼女はウサギを振りはらい立ち上がり、「痛いじゃない!」

「やっと起きたな。さあ、もう時間がないんだ。さっさと行こう」

「行くって? 何よ」彼女は後ずさりしながら言った。

「おいおい、アリス。まだ寝ぼけてるのか。ちゃんと自分の仕事をしてくれ。でないと…」

「あ、あたしは、アリスなんかじゃないわ」

ウサギはやれやれといった感じでため息をついた。

「何を言ってる。ここで寝ている奴は、みんなアリスなんだ。さあ、もう時間がない」

「冗談じゃないわよ。あ、あたしはどこにも行かないわよ」

「こんなところでぐずぐずしていたら、パーティに間に合わないぞ」

「パーティ? あたしはそんなとこ…」

「いいのか? 一生に一度のチャンスなんだぞ。こんな冒険は二度とできない」

「いいわよ別に…。あたしは、ここで寝ていたいの」

「寝てるって? まったくふざけてる」

白ウサギはぴょんぴょん跳ねながら、彼女の周りを飛び回った。そして、しきりに〈ふざけてる〉をくり返した。

「ちょっと、やめてよ」彼女はたまらなくなって、「もう、いい加減にしないと…」

ウサギはあざけるように言った。「さあ、捕まえてみな。のろまのアリス」

彼女は、飛び跳ねるウサギを捕まえようと走り回った。それを見たウサギは、してやったりと近くの茂みに飛び込んだ。彼女もその後に続く。茂みの中には小さな穴が開いていた。ウサギはその穴へもぐり込んだ。彼女が穴に入るには狭すぎる。彼女は、すぐに手を入れて中をさぐってみた。すると、あの感触をつかむことができた。次の瞬間、彼女の身体は穴の中へ吸い込まれていった。

<つぶやき>一生に一度の大冒険。あなたならどうします? 行ってみたくないですか。

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

T:041「危険な関係」

「ねえ、お願い。ゆずにしか頼めないの」愛子(あいこ)は手を合わせて言った。

「ええっ、私が訊くの?」

柚希(ゆずき)はちょっと困った顔をしたが、元来(がんらい)、人に頼られると断れない性格なので引き受けてしまった。それでいて、後で必ず後悔することになるのだが。

授業も終わり部室へ向かう途中、柚希は同じ部の如月(きさらぎ)先輩に声をかけられた。如月は優しい顔だちをしていて、学園でも人気の高い生徒だった。でも、柚希はこの先輩が苦手で、何となく好きになれなかった。妙になれなれしくて、何を考えているのか分からないのだ。

「あの、先輩」柚希はためらいながら訊いた。「先輩は、付き合ってる人っていますか?」

「なに、僕と付き合ってくれるの?」

如月は嬉しそう微笑むと、柚希の肩に手を回した。それがあまりにも自然すぎで、柚希は身体に悪寒が走った。彼女はさり気なく手をはらうと、如月から距離をとった。

「そんなんじゃありません。私は友だちに頼まれて…」

「へえ、僕と付き合いたいって子がいるんだ。どんな子?」如月は興味ありげに訊いた。

だが、柚希は嫌な予感がして、「やっぱりいいです。忘れて下さい」

如月は、話を切り上げて行こうとする柚希の手をつかんで言った。

「別にいいよ。その子と付き合っても」如月は柚希を引き寄せると、「ただし、君が僕と付き合ってくれるならだけど」

「なに言ってるんですか」柚希は如月の手をふりほどき、「そんなことするわけないでしょ」

翌朝。柚希が教室に入ると、愛子が駆け寄ってきて彼女の耳元にささやいた。

「ありがとう。あたし、如月先輩と会うことになっちゃった」

柚希は耳を疑った。どうして、そんな話になったのか。愛子は、ことのいきさつを楽しそうに話しはじめた。それによると、昨夜、如月から電話がかかってきたそうだ。

「先輩ね、ゆずから話を聞いて、あたしに会いたいって言ってくれたの」

「ねえ、やめた方がいいよ」柚希は教室の隅に愛子を連れて行くと、「あの人、あなたが思ってるような人じゃないわ」

「もう、なに言ってるの? 先輩ね、付き合ってる人いないって。もしかしたら、あたしと付き合ってくれるかもしれないわ」

「ダメよ。会っちゃダメ。ねえ、私の話を聞いて」

「聞いたわよ、如月先輩から。ゆず、先輩のこと好きだったんでしょ。だからそんなこと言うんだ。先輩、言ってたわ。あいつ、しつこく言い寄ってくるって」

「ええっ。私、そんなことしてないわ。全部、でたらめよ。先輩が勝手に…」

「もういいわよ。あたし、気にしてないから。でもね」愛子は柚希に近づき、誰にも聞こえないようにささやいた。「もう、先輩には近づかないで。彼はあたしのものなんだから」

柚希は身体が震え、何も言えなくなった。そのまま教室を飛び出すと、階段を駆けあがった。三年の教室へたどり着くと、如月を目で捜した。如月がそれに気づくと、柚希を呼んで手をふった。そして、教室のみんなに聞こえるように言った。「彼女、僕の恋人なんだ」

<つぶやき>男子の身勝手に振り回されたくないですよね。きっぱりと言っていいです。

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

T:042「理想の人」

「とっても美味しそうね」

日菜子(ひなこ)は食卓に並んでいる色とりどりの料理を見て言った。彼女の目の前には、理想どおりの男性が座っている。彼の微笑む顔に、日菜子は胸をきゅんとさせた。ふと、彼女は思った。あたし、いつからこの人と付き合ってるんだろう。――まあ、いいわ。

彼女にとって、そんなことどうでもいい。今、この時間を楽しもう。料理の味は最高だし、彼のおしゃべりはウイットに富んでいて彼女を飽きさせることはなかった。時間は瞬く間に過ぎていく。最後のデザートになった時、彼はおしゃべりを止めた。そして、日菜子の顔をまじまじと見つめて言った。

「何だ。――君って、普通の女だったんだ」

次の瞬間、日菜子の周りの景色が一変(いつぺん)した。全ての色が消え失せ、壁が崩れるように粉々になった。彼の姿も、花火のごとく飛び散った。

「ああっ…、何なのよ」日菜子はベッドの中で呟いた。

全てははかない夢。でも、なぜか彼の最後の言葉だけが、ハッキリと耳に残っていた。その冷たく切り捨てるような言い方に、彼女は身体が震えた。普通の女――。

その日は体調が優(すぐ)れなかった。変な夢を見たせいなのか、頭が重く仕事にも身が入らない。日菜子は、朝からため息ばかりついていた。そんな時だ。向かいの席に見知らぬ男性が座っていた。目が合った男性は、彼女に微笑んで会釈をし、席を立った。

すかさず、日菜子は隣の席の同僚に声をかけた。

「ねえ、今の人、だれ?」

「なに言ってるの。今日から転勤してきた、坂口(さかぐち)さんよ。朝礼の時、紹介されたでしょ」

「えっ? そうだっけ…」

「もう、しっかりしてよ。朝から、日菜子、変よ」

日菜子は、誤魔化(ごまか)すように微笑んだ。全くその通り。彼女に言われるまでもなく、自分でも充分に分かっている。でも、さっきの人、どこかで見たような…。

坂口という青年は、職場でもすぐに馴染(なじ)んだ。人なつっこい性格とルックスで、女子社員の注目の的になってしまった。でも、仕事ぶりは真面目で、浮かれることなどなかった。日菜子より少し年下なのか、坂口はいつしか日菜子のことを慕うようになった。二人が付き合い始めるのに、時間はかからなかった。二人はデートを重ね、その愛を確かめ合った。

ある日のこと、坂口は高級レストランへ日菜子を誘った。料理を前に日菜子は言った。

「とっても美味しそうね」

突然、彼女の頭にあの夢のことが甦(よみがえ)った。美味しそうな料理と、目の前には理想の男性。まさか…。彼は食事の間、ずっと何かしゃべっていた。そして、ニコニコと微笑んだ。その笑顔を見るたび、彼女の心に不安が広がった。いよいよ、デザートが運ばれて――。

彼は急に黙り込み、日菜子の顔を真剣な目で見つめた。そして、彼は言った。

「――君のこと…」

「待って!」日菜子は目をギュッと閉じて、「それ以上、言わないでーっ!」

<つぶやき>彼は何て言おうとしたんでしょ。彼女に、気持ちが伝わるといいのですが。

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

T:043「怪盗リカちゃん」

警部は怪盗から届いたという予告状を読み終えるとため息をついた。

「怪盗リカちゃんだって。まったくふざけてる。これは単なるイタズラかもしれんな」

「しかし警部」若い刑事が遠慮がちに言った。「署長からもしっかり対処するようにと…」

「わかっとる」警部は心配そうな顔で座っているこの家の家族に向かって、「ここに書かれている大切なものに心当たりはありませんか?」

「いや…」家の主人は首をかしげて言った。「家には、そんなものは…」

「例えば、代々伝わるような骨董品とか絵画。それか、奥さんがお持ちの宝石などで…」

「とんでもない。私はただのサラリーマンですよ。そんな高価なものはありません」

警部は部屋の中を見渡した。ごく普通の家で怪盗が狙うようなものがあるとは思えない。

「予告では、今度の日曜の11時…」警部は予告状を見返してつぶやいた。「何で昼間なんだ。そんな人目につきやすい時間に、何を盗むつもりだ」

若い刑事は手帳にメモをとりながら訊いた。「その日の、みなさんのご予定は?」

「私は日曜は休みなので、特に出かける予定はありません」

主人がそう言うと、隣に座っていた妻もうなずいた。

「あの、あたし…」母親の隣にいた高校生の娘が小さな声で言った。「その日は、友だちと遊びに行く約束をしてて…。11時に待ち合わせなんです」

二人はたいした収穫もなく署に戻った。警部はデスクに座りしばらく考え込んでいたが、若い刑事を呼んで言った。「日曜は娘に張りつくぞ。手の空いてる奴を集めてくれ。大切なものは…、ひょっとするとあの娘かもしれん」

「それじゃ、誘拐ですか? でも、そんな身代金を取れるような…」

「分からん。万が一だ」

日曜日。娘は待ち合わせをしているカフェにいた。周りには数人の客がいて、その中に刑事たちもいるようだ。約束の11時になっても、友だちが来る様子はなかった。娘は時計を何度も気にして、落ち着かないようだ。

そこへサングラスをかけた女が近づいて来た。刑事たちの目が光る。その女は娘の前で立ち止まると、娘に何か話しかけた。その時だ。「確保しろ!」と無線が入った。刑事たちは一斉(いつせい)に立ち上る。店内は混乱状態で、悲鳴が飛び交い、グラスの割れる音が響いた。

店の外で待機していた警部が慌てて飛び込んで来て怒鳴った。

「誰だ、無線を入れた奴は!」

店内の騒ぎがおさまると、警部は娘に優しく声をかけた。娘は少し震えていたが、警部の顔を見て落ち着きを取り戻した。確保した女は宝石商と名乗り、娘のしていたネックレスについて訊いただけだと聴取(ちようしゆ)に答えた。何でも行方不明になっている高価な宝飾品に似ていたそうだ。そのことを娘に訊くと、友だちからもらったもので、さっきの騒ぎの後、刑事さんから証拠品として預かりたいと言われたので渡したと。だが、誰に訊いても受け取った刑事など存在していなかった。果たして、盗まれたネックレスは本物だったのか。今となっては、確かめようもない。

<つぶやき>この事件は迷宮入りかも…。怪盗が次に狙うのは、あなたかもしれません。

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

T:044「額縁の彼女」

ある日のこと。街を散策していると、不思議な店を見つけた。中に入ってみると、アンティークの家具とかが並べられていて…。とっても素敵な雰囲気をかもし出していた。店の奥まで入ってみると、家具の上に額に入った絵が飾られていた。私はその絵に釘(くぎ)づけになった。そこには、今まで見たこともないような魅力的な少女が描かれていたのだ。

私は一瞬でその絵が気に入ってしまった。店主に値段を聞いてみると、

「これは、申し訳ないが非売品なんです。この店の顔でね」

それからと言うもの、私はその絵のことが頭から離れなかった。寝ても覚めても、少女の顔が頭に浮かんで…。いつしか私は、暇(ひま)ができるとその店に通うようになっていた。

一年ぐらいたった頃、顔なじみになった店主から相談を持ちかけられた。何でも、店が入っているビルが取り壊されることになり、これを機(き)に店をたたむことにしたのだそうだ。ついては、あの絵を私に譲(ゆず)りたいと…。私は飛び上がりそうになるのを必死でこらえた。

閉店の日、私は絵を受け取りにその店に行った。店内はガランとして、数点の家具が残されているだけだった。一年も通った店だったので、私も何だが胸にこみ上げてくるものがあった。店主は別れぎわに、ちょっと寂しそうな顔をして私に言った。

「わがままな娘(こ)ですが、幸せにしてやって下さい」

まるで自分の娘を嫁(とつ)がせるような、そんな気持ちだったのだろう。でも、私は絵のことでいっぱいで、そんなこと気にもならなかった。飛ぶように家に帰ると、早速部屋に飾ってみた。もちろん、部屋の中のいちばん引き立つ場所だ。――しばらく絵を眺めていた私は、何となく絵の雰囲気が変わったような気がした。たぶん照明とかが変わったからだ、とその時は思った。

次の日、私は仕事に出かけた。もちろん、「行ってきます」と少女に声をかけて。何年も独り暮らしをしていると、絵が相手でも何だか照れくさいというか…。知らない人が見たら、変な奴と思われるかもしれない。でも、今までとはまるで違う朝になっていた。

仕事が終わると、同僚の誘いも断って真っ直ぐに家に帰った。玄関のドアを開けて部屋の中へ――。すぐに私は足を止めた。何かが違う。部屋の中が朝とは微妙に違っているような…。私は、よくよく見回してみた。明らかに、奇麗になっている。部屋の隅々の埃(ほこり)がなくなり、流しにたまっていた食器が片付けられていた。

泥棒? 私は一瞬そう思ったが、掃除をしてくれる泥棒なんているはずもなく…。私は、ハッとして彼女のいる部屋に駆けこんだ。そこには、あの絵がちゃんと飾られていた。私はホッとして、「ただいま」と声をかけた。だが、そこで私は自分の目を疑った。彼女の顔が、あのあどけない少女から、大人の女性の顔に一瞬見えたのだ。それに、彼女のポーズも、朝とは変わっているような…。私の頭は混乱していた。この状況をどう説明したらいいのだろう。

その時だ。私は額縁の裏に何かが挟(はさ)まっているのに気がついた。そっと取り出してみる。それは紙片で、そこには細々といろんな指示が書かれていた。買って来て欲しいもの、部屋の模様替えの仕方、これは捨てて欲しいもの…。まるで、新妻のように――。

<つぶやき>彼女とおしゃべりできるのでしょうか。絵の中で微笑んでいるだけなのかも。

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

T:045「知られざる王国」

人里離れた場所にある古びた廃墟(はいきょ)のような研究所。名取陽子(なとりようこ)はその前にたたずんでいた。この小さな研究所で、とんでもない発見がされたとは信じられない。彼女はこれまで、科学誌の記者として数限りない間違いや嘘(うそ)を暴(あば)いてきた。でもそれは、真実を追い求める結果であり、彼女自身、身震いするような発見や発明の現場に立ち会うことを切望(せつぼう)していた。

「今度の情報もはずれか」陽子はため息まじりに言った。「でも、ここまで来たんだから…」

彼女は玄関脇にある呼び鈴を押した。しばらく待ってみるが、何の反応もない。また、呼び鈴を押す。何度も、何度も、何度も――。すると、鍵の外れる音がして、扉がきしみながらゆっくりと開いた。中から顔を出したのは、白衣を着た白髪の老人。

「私、サイエンス日本の名取と申します」陽子は儀礼(ぎれい)的に名乗ると、「三枝(さえぐさ)博士でしょうか?」

老人はいぶかしげに陽子をしばらく見つめていたが、「そうだが…。何の用だ」

「実は、博士の研究について取材をさせていただきたく…」

老人は話の途中で扉を閉めようとした。陽子は慌てて扉を押さえて、「お時間は取らせません。すぐにすみますから、お願いします。私、真実が知りたいんです」

「真実?」老人は含み笑いをして言った。「知らない方がいい真実もある。そうじゃないか」

陽子は、博士が何を言おうとしているのか分からなかった。でも、この中には何かがあると直感した。博士はそれ以上何も言わず、陽子を招き入れた。陽子は拍子抜(ひょうしぬ)けした感じで博士の後について行く。研究室のソファーに落ちつくと、陽子は本題を切り出した。

「早速ですが、博士は昆虫の研究をなさっていると伺(うかが)いました」

「ふん。誰から聞いたか知らんが、こんなとこへ来ても何も話すことなど無い」

「そうでしょうか。関東大の吉水(よしみず)教授は、ご存じですよね?」

「あのバカが」三枝博士は吐き捨てるように言った。「あんな奴の話を真(ま)に受けたのか?」

「いえ、そういうわけでは。でも、真実を伝えるのが私の仕事ですから」

「あんた、ゴキブリを直視(ちょくし)できるか?」

陽子は鳥肌が立った。でも、ここで怯(ひる)むわけにはいかない。「だ、大丈夫です。昆虫は…」

「無理せんでもいい。それが普通だ」

博士はお茶を陽子の前に置くと、ソファーに身を沈めた。

「これから言うことは、わしのたわごとだと思ってくれてもいい。あんた次第(しだい)だ」

「はい」陽子はどんな真実が語られるのか固唾(かたず)を飲んだ。

「ゴキブリのごく少数の種族に、人間より高い知能を持った奴らがいる。まあ、人間誕生よりはるか昔からこの地球で生きているんだ。あり得ない話じゃないだろ」

陽子は、まさかそんなこと、と思った。博士の言うことが本当のこととは思えない。

「そいつらは、人間のすぐそばにいるんだ。今もな。ひっそりと人間を観察して、利用してるんだ。我々は、そいつらの意(い)のままに動かされている。これが、真実だ」

「そんな話――。それを証明できるものはあるんですか?」

博士は研究室の一角を指さした。そこには黒い大きなゴキブリがいた。陽子は、まるで自分が見張られているような、そんな感覚に襲われた。

<つぶやき>人間の誕生も奇跡です。でも、奇跡はそれだけじゃないのかもしれません。

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

T:046「女心は複雑です」

「ごめん。その日、他に用があって行けそうにないや」

会社の帰り際(ぎわ)、後輩の女子社員から誘いを受けた木村(きむら)は、何のためらいもなく返事を返した。誘った彼女は、かなりガッカリした感じで、すごすごと帰って行った。その一部始終を見ていた高木(たかぎ)が近寄って来てささやいた。

「いいのか、そんなこと言って。ありゃ、相当落ちこんでるぞ」

「えっ、何が?」木村は明日使う資料を整理しながら言った。

「何がって。お前、分かんなかったのか?」

「何の話だよ。いま忙しいんだから、明日にしてくれよ」

「お前さ、仕事はできるくせに、そういうとこ全然ダメだな。相沢(あいざわ)さん、お前を誘ってんだぞ。そういう女心、分かんないかなぁ」

「だから、その日は都合が悪いって…。何だよ、女心って」

「お前、相沢さんの顔見たか? あんなに緊張して、声だって震えてたじゃないか。ありゃ、朝まで眠れなかったんじゃないかぁ」

「この人にいくら言っても無駄(むだ)よ」

目の前の席で、電卓を叩いていた綾佳(あやか)が口を挟(はさ)んだ。彼女は社内の情報に通じていて、いろんな噂(うわさ)をキャッチしていた。木村と付き合っていた、とささやかれたこともあったようだ。真相は分からないが…。

「吉岡(よしおか)まで何だよ。俺が何したって言うんだ」

「まったく自覚がないのね」綾佳は机の上を片付けながら言った。

「まぁ確かに、彼女の告白は分かりづらいけど。でも、相沢さんのことをちゃんと見てれば、彼女の出してるサインは分かるはずよ」

「そうだ、そうだ、この野郎。俺よりモテるくせに、もっと自覚しろ」

「なに言ってるんだよ。相沢さんが、俺のこと好きなわけないじゃない。だって、そんなに話したこともないんだぜ」

「あたしの聞いた話では、相沢さんが受けたクレームの電話を、代わって処理したとか」

「えっ? そんなこと、あったかなぁ……」木村は首をかしげた。

「何時(いつ)だ。そんな、女心をわしづかみにするようなことをしたのは。うらやましーい」

「だからって、そんなことで好きになるかなぁ。違うんじゃ…」

「バカか、バカかお前は」高木はイラつきながらくってかかった。

木村は高木をかわして、「何だよ。お前には関係ないだろ」

「あるだろ。お前に好意を持つ女子社員が増えるということは、俺の社内恋愛の…」

「なあ、吉岡。俺、どうすればいいんだ?」

「あたしに訊くんだ」綾佳は意味深(いみしん)にうなずきながら言った。「そうねぇ。まぁ、二人でおしゃべりでもしてみたら。彼女のこと、少しは分かるかもね」

「でも、何を話したらいいか分かんないだろ。なあ、教えてくれよ」

「あたしに訊かれてもねぇ。そんなこと、自分で考えなさいよ」

<つぶやき>どんなに仕事が出来る男でも、女心を理解するのは難しいかもしれません。

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

T:047「花嫁の伯父」

泰造(たいぞう)は花嫁の方を見ながら、涙で目をうるませていた。その様子を横で見ていた良枝(よしえ)がハンカチをそっと差し出す。泰造は出されたハンカチで涙をぬぐった。

「ねえ、伯父(おじ)さんが泣くことないじゃない」和美(かずみ)が呆(あき)れて言った。

「バカ言え。伯父さんが泣いて何が悪いんだ。これでもな、父親代わりなんだぞ」

「兄さん…」良枝が分かってるわよと微笑んだ。「和美、そんなこと言っちゃいけないわ」

「はーい」和美は肩をすぼめて、「ちょっと言ってみただけよ。ごめんね、伯父さん」

「この姿を、義則(よしのり)君にも見せてやりたかったな。何であんなに早く逝(い)っちまったんだ」

「ほんとにね」良枝はそっと夫の写真を出して、花嫁の方へ向けてやる。

「もしお父さんが生きてたら、絶対伯父さんみたいに泣いちゃうわよね。きっと」

「ほんと。号泣(ごうきゅう)して、手がつけられなかったかもね」

良枝と和美は、母娘(おやこ)でくすくすと笑った。それを見て泰造は、

「父親なんてもんはな、そういうもんなんだ。バカにしちゃいけない」

「バカになんかしてないわよ。伯父さんには感謝してるんだから」

「そうか。じゃ、今度は和美ちゃんの番だな。誰か、いないのか。そういう…」

「あたしのことはいいわよ。ちゃんとするから」

和美はワインに手をのばした。妹に先越(さきこ)されて、多少の焦(あせ)りがあるのかもしれない。でも、こういう話題は、スルーした方がいいに決まっている。

「ねえ、太郎(たろう)さんの様子おかしくない?」

和美は花婿の方を見ながら言った。「何だか、そわそわして。どうしたのかしら」

「きっと、あれだ」泰造はしたり顔で、「緊張してんだよ。一世一代(いっせいちだい)の晴れ舞台だからな。こういうのは、一度だけにしておかないと」

「なあに、それ?」良枝はおっとりとして訊いた。

「だから、結婚は一度だけに限る。離婚なんてしたら…」

「あっ!」和美が突然叫んだ。そして周りを気にしながら言った。

「伯父さん、何かしたでしょ? もう、やめてよ」

「俺は、何もしてないよ。ただ…、さっきトイレで太郎君に会ってな」

「兄さん」良枝は真面目な顔で言った。「手は、ちゃんと洗ってきたの?」

「何だよ。そんなこと訊かなくても、ちゃんと洗ったさ」

「お母さん、そこじゃないわよ。いま問題にしてるのは、伯父さんが太郎さんに何を言ったのかよ。伯父さんが口を挟(はさ)むと、ろくなことないんだから」

「そんなこと…。俺は、結婚するからには、浮気はするな。もし、早奈江(さなえ)を泣かせるようなことがあったら、許さないからなって…」

「だからかぁ」和美は納得(なっとく)したように肯(うなず)いた。「伯父さんさ、普通にしてても怖い顔してるんだから。そんなこと言われたら、気の弱い太郎さん、びびりまくっちゃうわよ」

「何だ、だらしない奴だなぁ。ひとつ、俺が鍛(きた)え直して…」

「だめよ。もう、これ以上何もしないで。離婚ってことになったらどうするのよ」

<つぶやき>娘の幸せを願うのは、伯父さんも同じなのです。でも、花婿の方は大変かも。

Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。

T:048「別の顔」

如月耕作(きさらぎこうさく)。彼は冷徹(れいてつ)な男として知られていた。会社では一切無駄口(むだぐち)を叩(たた)かず仕事に集中し、一番の成績を上げている。だが女子社員の間では、彼の評価は二分していた。出来る男として憧(あこが)れを抱くものと、愛想(あいそ)のない態度と厳(きび)しさで反感を抱くもの。

確かに彼は、仕事上のミスに対しては例(たと)え上司でも容赦(ようしゃ)はしなかった。それが女子社員でも手加減などする気はさらさらない。まさに、仕事の鬼である。その仕事ぶりから、昇進の話もあったのだが、彼は頑(がん)として断り続けていた。出世にはまるで興味がないようだ。

彼は、今日も一日の仕事を終えると、定時で職場をあとにした。まだ他の社員たちが仕事に追われていても、誰も咎(とが)めるものなどいるはずもない。彼はいつものように会社を出ると、足早に街をすり抜けて行った。

耕作が大きな屋敷の玄関を開けると、母親らしき女がいかめしい顔で座っていた。

「ただいま戻りました」耕作は直立して頭を下げる。

「今日は遅かったのね。何をなさっていたの?」

「いや、ちょっとスーパーで買い物を…」耕作は手に持った買い物袋を差し出した。

「お客様と一緒なら、そう言っておいていただかないと」

母親は彼の後ろに目線をやる。耕作はそれにつられて後ろを振り向いて叫び声を上げた。そこには、同じ会社の女子社員が立っていたのだ。

「吉川君! どうしてここに?」耕作は目を丸くして言った。

「仕事の話なら、会社ですませてきなさい」母親はそう言うと立ちあがり、「みなさんお待ちですよ。早く食事の支度(したく)をなさい」

「はい、分かりました」耕作はまた頭を下げた。

母親はそのまま奥へ入って行った。それを見送ってから、耕作は吉川に、

「どうして、俺の家が分かったんだ?」

「あの、会社からずっと…。先輩、歩くの速すぎます。ついてくの大変で…」

「まったく、何考えてんだ」

「あたしも、手伝います。手伝わせて下さい!」